最新文章

帶薪培訓 Building Up助弱勢者重建人生

「大多數公司培訓和僱用員工是為了企業營運,我們正好相反,我們開這家公司,是為了培訓和僱用員工。」Building Up 創辦人Marc Soberano 說道。

Building Up的商業模式確實特別。它是「非營利建築承包商」,舉凡室內裝修、衛浴翻新、房屋改建或修繕勞務,這些建築工項都只是培訓平台,其目的是為了訓練和僱用有就業障礙的人。一旦培訓畢業,就讓他們獨立進入就業市場。所以,與其說Building Up是一家公司,不如說是一所培訓學校。

培訓建築工事70%經費靠自籌

辦創人Marc Soberano曾經投入社會企業工作,並受到一家加拿大幫派青少年協助組織BUILD Inc.的啟發;另一方面,他熱愛戶外探索活動,曾划獨木舟橫越加拿大,對自然與環保懷抱信念。兩者交集,才26歲的Marc便在2014 年於多倫多創立了Building Up,協助就業弱勢者學習建築及室內的修繕及改造等工程技能,如今發展成為加拿大標竿性的社會企業。

「有些人一出生就站在三壘,還以為他們是靠自己;很多人則連一壘都沒沾上邊,但這並不是他們的錯,」Marc以棒球為比喻道,「Building Up 試圖要讓每個人都上到三壘,進入一個公平的競爭環境,這樣他們就有機會靠自己跨出下一步。」

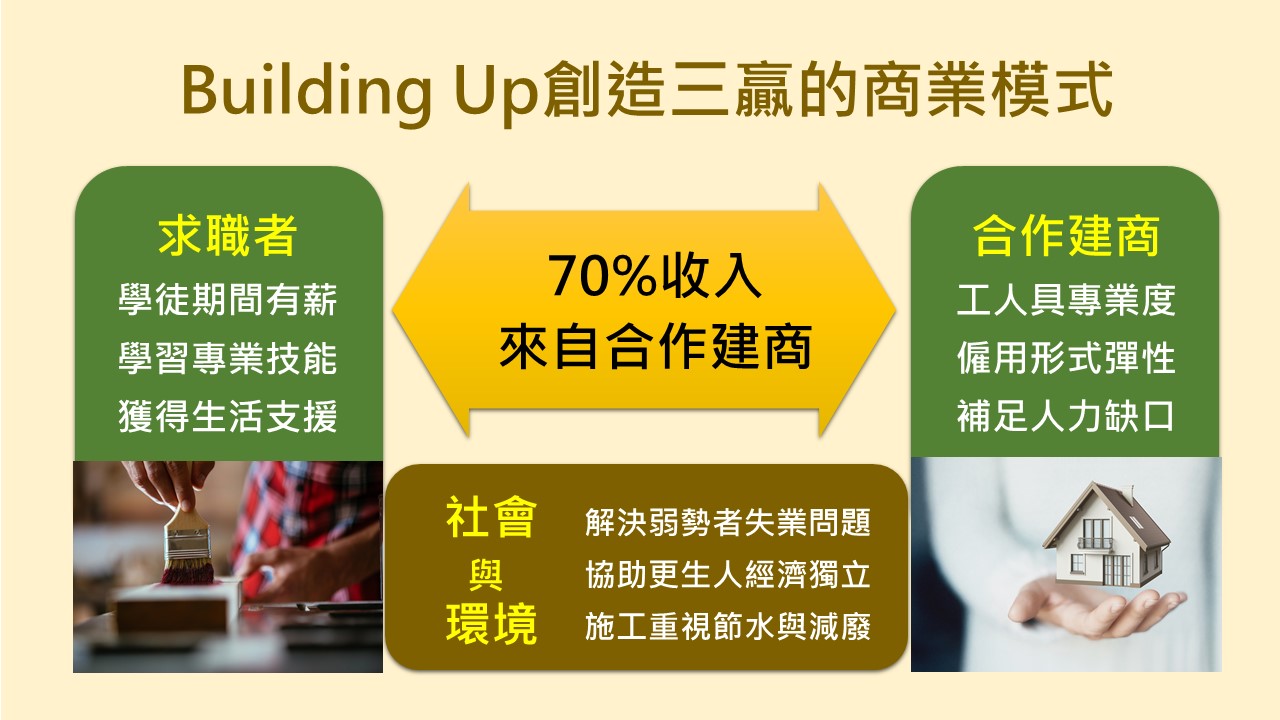

Building Up 最初是以節水為訴求,為住家裝置省水馬桶、節水蓮蓬頭等,如今業務工項更多元,且兼具承包商的角色。2019年的營收已達400萬美元(逾台幣1.1億元),如今整體收入有70% 都來自業務收入,只有30%來自公眾或慈善基金會。

16週學徒制 向老工匠學真功夫

每年有超過 600 人向Building Up申請加入培訓計畫。他們大部分是低收入者;35-45% 是更生人,因而在求職路上屢屢碰壁。幸好對建築業來說,身家背景並不很重要。但Building Up 仍會嚴格篩選學員,條件是必須具備主動性,決心對自己的人生負起責任,並做出積極的改變。篩選過程甚至包括一天的現場工作觀察,所以一年僅約 120 人能成為學員。

如今的畢業生約有 86% 都能找到全職工作。成功率這麼高的原因在於,Building Up不求速成。為期16週(近4個月)的培訓,包括8週的專業知識課和8週的現場實習。他們採學徒制,由老工匠一對一傳授專業技巧,穩紮穩打。

為了讓學員未來能穩定就業,Building Up也教導職場素養、提供心理諮商,甚至協助學員拿到駕照、解決住的問題,期間都有專屬個案經理陪伴,讓他們都能進入穩定的狀態。等學員身心都做好充分準備,才會將他們送進職場。

「帶薪培訓」讓學員能安心學習

其中最重要的是「帶薪培訓」設計,培訓期間,這些學員就是 Building Up 的員工。雖然多數只能拿最低工資,但至少可以讓他們不必為短期生計而放棄學習。而實習期間的勞務付出能獲得收入,也能讓他們重建自力更生的自信。

而即使畢業多年,Building Up也會持續對校友提供支持。例如提供領導管理方面的實習機會,以協助他們升職;而因為建案的專案特性或季節性因素,如果校友暫時失業,也可回到Building Up棲身,等待機會。

但這些實習機會從哪裡來?原來Building Up與許多水電、油漆、混凝土的小型廠商建立了夥伴關係,讓學員有機會接觸各行各業的工作細節,也有助於他們決定未來自己準備專攻的領域。

有前科記錄的校友Pamela 回憶說,「沒有多少機構會到監獄裡找學徒,但Building Up卻來了。」她在2020 年 6 月自Building Up畢業,開心地展開她的木匠職涯。

滿足雇主彈性用人需求

那麼,畢業生又到哪裡去找能接受他們的雇主呢?Building Up 透過與多倫多的許多建築工會或建商合作,不僅從清潔、搬遷、木工、粉刷到臨時工等都能服務,Building Up 甚至會為雇主增加培訓項目,以滿足特定雇主的需求。

雇主與Building Up合作可以很彈性。當需要臨時大量人手時,Building Up能快速滿足其需求;如果有長期職缺,雇主就可以從學員中挑選好手,縮短徵選及培訓的時間。此外,Building Up 也可以直接成為分包商,派任員工執行專案。因為能彈性靈活的滿足雇主的各種需求,已建立許多長期合作的雇主夥伴。

對所有客戶來說,與 Building Up 合作,不但工作品質有保證,同時能以實惠的價格買到所需的服務,同時能讓弱勢者得到工作機會,或能為公司大幅節水,也等於回饋社會與環境,在企業ESG(Environmental, social and governance,環境、社會、公司治理)盛行的今天,市場機會還會更多。

邊緣人投入環保事業 自力更生

許多前科犯帶著低自尊來向Building Up求助,幾個月後,當他們走出Building Up,有了一技之長,有了工作機會,他們也許已經找到可安頓的公寓,用貸款得到一輛卡車,有能力扶養他們分開已久的孩子,而且從此不再進出監獄。

有位女受刑人對建築業有興趣,來到Building Up學習後,成為Building Up第一位女地板工匠。她曾有一年因跌斷腳踝不能工作,便回到Building Up協助對庇護所女性的推廣專案。COVID 19來襲時,她仍繼續與 Building Up 合作,同時投入自己成長的社區青少年的輔導活動。

據Building Up 統計,創立以來已經施作完成了6,500筆委託案,支付給學員的薪資每年達150萬美元(約台幣4,200萬元),協助301位邊緣人找到工作,以及高達86%的畢業生順利就業。

而在環境責任面向,Building Up 的工作大幅減少了過度消費。已經完成了 5,000 多次節水改造,節水量超過 45 億公升。客戶JON HARSTONE現身說法,公司更換省水設備後,每天平均用水量己經從40公噸大降到約 15 公噸。省下可觀的水費。

創新培訓模式 勞、雇、社會三贏

Building Up 曾獲得安大略非營利住宅協會(Ontario Non Profit Housing Association, ONPHA)的2018 年年度創新獎。極具聲望的梅特卡夫基金會(Metcalf Foundation)2020出版的<When Training Works>報告指出,包括Building Up在內的4家公司,在解決勞動力問題和減貧政策上,堪稱創新的典範。其中Building Up的「培訓和就業模式,將在安大略省的經濟復甦中發揮關鍵作用。」

Building Up有效率的連結求職者與雇主的需求,不只能靈活滿足其勞動力缺口,而且能讓雇主省去大量培訓工作。他們以帶薪培訓和全方位的身心支持來陪伴這群就業困難者,讓他們把自己準備好,重新融入社會;加上對求職者保持深度且長期的支持,最多長達5年,陪伴這些人真正扭轉了生命。

台灣營建業發達,能創造大量就業機會。根據2017年12月財團法人臺灣更生保護會發布的「更生人就業狀況調查成果報告」指出,更生人再就業率為77%,從事行業中,以營造業21.08%最高,其次為製造業(18.73%)。可見建築業確實是更生人重新出發的好起點,唯民間僱主若能增加教育訓練的資源,提升更生人的專業度,甚至鼓勵更多人在這個領域創業,應能擴大影響更多更生人投入這個收入相對較高的行業,進而改善家庭經濟,擺開人生失足的陰影,提升自尊與自信。

Building Up官網:https://www.buildingup.ca/

雇主和勞動者之間需要被連結起來,像我們這樣的社會企業是絕佳工具。

~Marc Soberano, Building Up創辦人

得獎年份項目或榮譽記錄: ONPHA 2018年創新獎

▲Building Up-商業模式

▲Building Up自我定位為「非營利建築承包商」,所有建築工項都只是培訓平台。

▲「帶薪培訓」設計,讓 Building Up 的學員不必為短期生計而放棄學習。(圖片來源: 達志影像)

國外社會創新案例故事

撰文:何索隆

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」