奇美部落位於花蓮縣瑞穗鄉大磯山山區,緊鄰秀姑巒溪,距離臺灣東部南北向主要交通幹道11號省道不遠。部落聯外道路瑞港公路直到1986年才開通,1992年始有電話、2000年才有簡易自來水,因此部落很晚才現代化。不過,這也讓奇美部落保留完整阿美族文化,傳統的年齡階級組織和豐年祭更是臺灣珍貴的文化資產。

危機即轉機 勾勒部落完整願景

臺灣原住民部落在現代化過程中常面臨傳統文化快速流失的危機,但危機也常是轉機。

1989年颱風莎拉過境,吹垮奇美部落最後一間傳統茅草屋,傳統建築工法似乎將在一夕間凋零。幸好部落即時啟動年齡階級組織,號召部落耆老和年輕一代協力,花了8個月時間,以傳統工法重新蓋出一座茅草屋,當作集會所。

在阿美族傳統中,男子於十三、四歲時就必須加入年齡階級,接受斯巴達式嚴格訓練,負起保衛和照顧部落的責任。年齡階級重視部落倫理養成、群體合作、領導、分工、互挺的訓練。1989年奇美部落以年齡階級組織重建茅草屋,不只重塑了部落精神象徵茅草屋,也讓部落發現自己仍具有強大動員力和凝聚力,並為日後地方創生埋下根基;原先逐漸外流的年輕人口,開始對返鄉懷抱深深的嚮往。

這樣的能量不斷積蓄,直到2008年,一群部落族人合議成立「花蓮縣奇美部落文化發展協會」,希望透過人才培育、創造在地就業機會和發展文化產業,達到部落永續發展的目標。

協會成立時即勾勒部落完整願景,希望目標將整個奇美建成一個「活的博物館」,並以「單一窗口」制度推動部落深度旅遊產業,然後再循序漸進發展出奇美有機村和文化創意產業。

「協會成立後,頓時注入新活力,不只地方產業逐步發展起來、奇美部落知名度也迅速攀升,年輕人口明顯回流。」1950年次的專案經理人蔣金英,一路看著部落復興,有無限欣慰。

具部落文化特色的泛舟體驗

為了找到可行的商業模式,協會落積極前往其他原住民部落觀摩,最後決定以附近的秀姑巒溪為賣點,開發「文化泛舟」體驗遊程,並定調為「兼具奇美部落特色和泛舟活動的文化體驗」,和其他泛舟業者作出區隔。

2011年,協會加入勞動部多元就業開發方案經濟型計畫,獲得人力薪資補助;同時也成立「奇美部落企業社」,找來部落中的10個人合資,每人投資10萬元,當作創業前期資本,用以添置船筏設備、培訓具救生員證照和文化導覽能力的部落青年工作者。

「為了保有自主訂價能力,協會決定體驗活動採單一窗口預約制,不和旅行社合作,以免落入抽成和削價競爭的紅海市場中。」蔣金英說,文化泛舟行程包括泛舟、野炊、抓蝦、石頭火鍋等活動,每人收費2500元,參加過的民眾普遍反應活動非常豐富,且充分融入部落生活氛圍,價格十分實惠。

文化泛舟體驗活動一炮而紅,市場反應熱烈,奇美部落企業社的船筏從一開始只有10艘,發展到20艘的規模。但泛舟有寒暑假淡旺季之分,加上近年臺灣遊客熱中到海邊玩獨木舟,協會開始研發草藥營、野菜營、獵人營、小小年齡階級制度等體驗活動,試圖突破季節侷限。

其中,2021年推出的野菜營迴響最為熱烈。野菜營共三天兩夜,每團限量25人,每人收費5千元,每次開團幾乎幾天內就額滿。

挑戰三級農業 契作量產

臺灣熱愛登山者眾,許多人踏青時喜歡順便採些野菜回家烹煮,但又擔心誤食有毒植物,於是野菜辨認課程蔚為風潮。

花蓮縣奇美部落文化發展協會的野菜營特別製作圖卡,教授參與營隊的民眾辨認和確認野菜的竅門,並把整團帶到山林裡親自採擷川七、原生種落葵奎、山蔬,南瓜心、南瓜公花、絲瓜心、絲瓜工花等野菜。回到營隊後,再由教師指導,反覆確認品種是否正確。學員都喜歡這種實地教學的方式,最後大家把自己採到的八種菜放在同一個鍋裡烹調成稱為「八菜一湯」的阿美族傳統料理,真正實現食農教育的精神。

奇美部落野菜豐富的程度讓學員驚訝,往往驚呼:「有這麼多野菜,你們阿美族根本不會餓死!」蔣金英通常淡定回答:「我們都是有什麼野菜就吃什麼,很符合『當季當令』的健康飲食概念。」

除了體驗活動,奇美部落也有固定的農耕時間。2013年,花協會依照成立宗旨,設立奇美有機村,推廣有機農業種植技術,並租下面積五甲的土地,嘗試有機水稻、敏豆、小米、小麥等作物。

「沒想到一開始就遭遇挑戰。有機水稻價格太低,不具經濟效益;小米和小麥容易遭小鳥啄食,影響產量。」蔣金英說,就在徬徨的當口,奇美有機村試種紅豆、毛豆、洛神花等作物,得到豐碩產量,有機村的固定作物才終於底定。其中,洛神花採契作方式,每年產量可提供下游簽約業者1噸之多。

部落永續經營祕訣:不著急、不冒進

2016年,協會展開另一個挑戰,向農戶推廣種植非基改有機硬質玉米,並克服採收、烘乾、倉儲等難題,建立玉米完整產業鏈。

農民種出來的玉米太可口,常引來山豬偷吃,即使架設陷阱捕捉或以沖天炮驅感都難敵侵襲,居民常說:「山豬壞壞!」因此,協會在研發農產加工品甜椒鹽玉米棒時,就乾脆把農民好氣又好笑的心情表現出來,取名為「山豬壞壞」。

「山豬壞壞」甜椒鹽玉米棒很快打出知名度,協會又研發「玉米爆爆」玉米棒和野菜水餃,成功打開消費市場。

協會逐步發展出三級化農業的規模,既有農產品生產,又有農產品加工和體驗活動,當2020年新冠肺炎疫情開始後,經營重心得以適度轉移,不只降低了疫情衝擊,還有餘裕提撥獲利,照顧部落內的獨居老人。

「奇美部落平日居住人口約100多人,每年八月中旬舉辦豐年祭,則有500多人回到部落,族人向心力十分堅定。」蔣金英說,奇美部落的文化傳承成果有目共睹,真正達到「整個奇美部落建立成一個活的博物館」的目標。加上產業多元、就業機會增加,近年來已有部分年輕人回流部落務農。

「現在很多原住民部落都想發展三級農業,但有別於一般產業講究快、狠、準的商業速度,原住民部落發展在地產業的訣竅正好相反,必須慢慢來,不要著急和冒進。」蔣金英建議大家,先找出部落產業強項,選定獲利方法,充分與耆老溝通,待商業模式構思成熟後再推出,反而更能團結一心,永續經營!

花蓮縣奇美部落文化發展協會-官方網站

部落多元培力可以提供他們培養社交的能力,突破職場門檻。

人才是部落的未來,當年輕人在職涯上掌握發展機會,部落就會充滿樂觀前景。

~蔣金英,花蓮縣奇美部落文化發展協會專案經理人

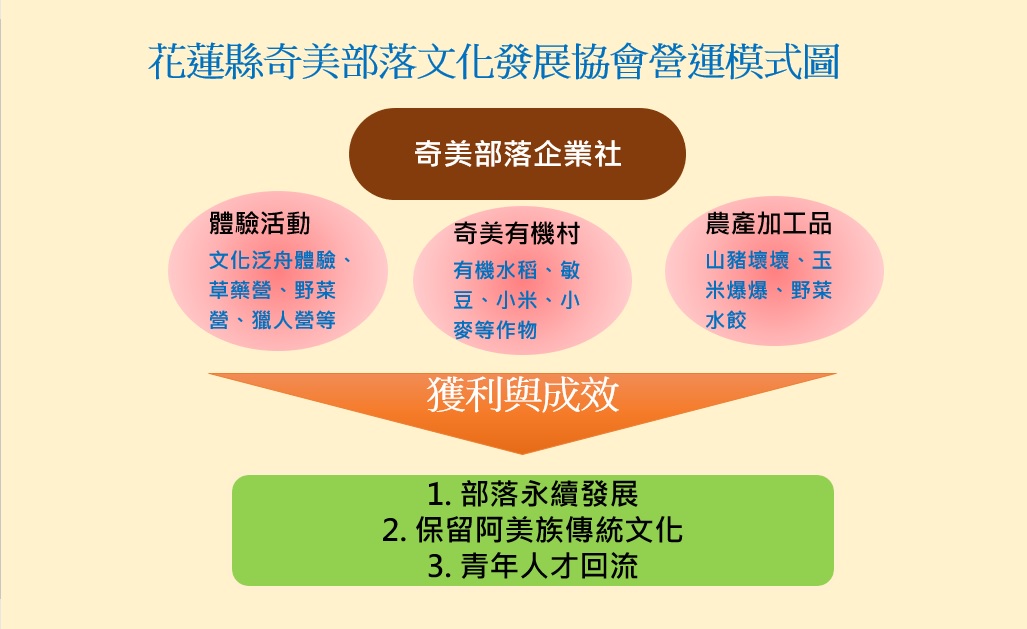

▲商業模式

▲花蓮縣奇美部落文化發展協會不斷研發新的體驗活動,每回野菜營一推出,幾天內就會額滿。

▲花蓮縣奇美部落藉著商業營運,保留完整阿美族文化,吸引外籍遊客前來體驗。

▲小小年齡階級制度體驗營帶領小朋友體驗阿美族傳統,培養出群體合作、領導、分工、互挺的精神。(圖片提供:花蓮縣奇美部落文化發展協會)