桃園市復興區位於北部橫貫公路旁,一向是台灣桂竹重要產地,在竹業極盛時期,北橫公路和週邊產業道路卡車來往頻繁,運送大量竹材到下游加工廠,為地方帶來商機和就業機會。

青年正視危機 倡議永續伐竹觀念

然而,桃園市復興區也是直轄市山地原住民區,居民多為泰雅族原住民。依據《地方制度法》,行政區由法律保障部落自治權和原住民參政權。2016年,政府通過《原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例》,依規定,若原住民保留地經主管機關劃定為禁伐區域,林主停止採伐可獲得禁伐補償金。

法案推出後,復興區桂竹採伐產業受到明顯衝擊,許多砍伐工作者(竹農)選擇放棄伐竹業,外流到其他縣市求職。為此,一群地方青年出面倡議定期疏伐的重要性,希望能扭轉桂竹產業頹勢,避免部落青年人力外流。

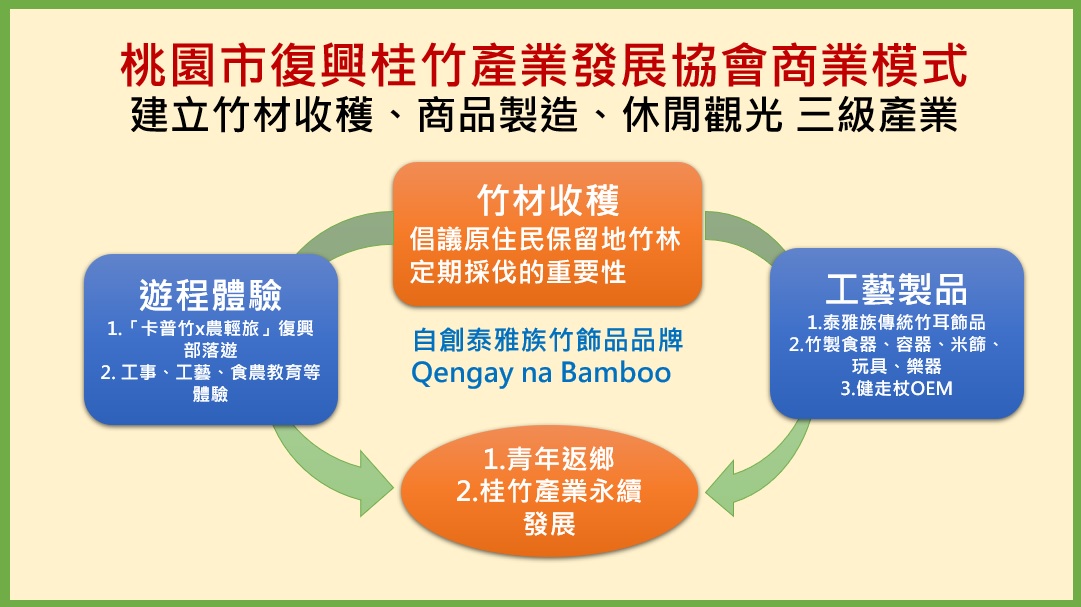

同為泰雅族的林志仁與李櫓祝夫妻檔是其中最活躍的兩位,他們在2017年成立桃園市復興桂竹產業發展協會,向林主宣導伐竹既能防止竹林劣化,也可照顧地方產業的概念。他們也積極開發竹藝品與體驗遊程,設法讓復興區桂竹業能達到「竹材收穫、商品製造、休閒觀光」的完整三級產業。

「桂竹和一般森林不同,竹子一旦種植成林後不但不必反覆再種,反而必須定期採伐,竹林才不會盤根錯節、無秩序亂長。」桃園市復興桂竹產業發展協會總幹事李櫓祝說,復興區原住民保留地私有林約有2千公頃竹林地,1950年代台灣竹產業全盛時期,伐竹工班可說是盛況空前。直至1970年代,竹材逐漸被塑膠、鋁合金等材料取代,復興區竹業也跟著沒落。家鄉沒工作,年輕人力大舉外流。

2000年前後,環保意識抬頭,竹製品再度受到消費者青睞,復興桂竹業亦現曙光,青年終於有機會回鄉加入工班。

李櫓祝和先生林志仁都是在環保浪潮中回到部落的年輕人,為了組織林班,他們申請政府青年貸款,投資數百萬元購置26噸大卡車。豈料,林班榮景只是曇花一現,正當事業起飛之際,政府推出《原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例》,伐竹業再度重挫,夫妻倆不願復興桂竹產業就此消失,決定到處奔走、倡議逐林砍伐的重要性。

記錄產業文獻 累積升級底蘊

復興桂竹產業發展協會創立時明訂「保障竹農權益、提升竹農知識技能、改善族人生活、推廣桂竹產業及原民文化傳承保存」四項宗旨,希望促成在地產業升級,讓居民收入得到改善。

協會剛成立的前兩年,重心放在觀念宣導上。李櫓祝和林志仁到處參加產業說明會和座談會,並於2019年加入文化部的「原住民村落文化發展計畫」,為復興桂竹業建立影像和文字記錄,累積地方歷史文獻。

「採伐桂竹的工班必須具備採伐、GPS定位、空拍機攝影、吊掛流籠等技術,因為採伐竹子多用鐮刀,山上暱稱工班為『竹鐮幫』。」李櫓祝笑著說,過去工班只是竹製品產業上游的一環,不太受到重視,但經過訪談和記錄後,外界逐漸了解箇中學問。

除了記錄文獻,協會也組織工作坊,由部落耆老傳授居民傳統泰雅族竹建築技法,並找來竹工藝專家教導竹編工藝,累積產業升級的能量。

遊程與工藝品並進 自創部落品牌

為了找到可行商業模式,協會在2019年加入勞動部多元就業開發方案經濟型計畫,由勞動部補助1位專案經理人和3位營運推廣人員的薪資,積極開發在地體驗活動和竹製工藝商品,希望藉此吸引各領域專業人才,達到產業升級目標。

協會商業模式的獲利重心放在「遊程體驗」和「工藝製品」兩個面向。

遊程體驗方面,協會推出「卡普竹x農輕旅」復興部落一日遊和二日遊兩種行程。遊程體驗的設計包含工事、工藝、食農教育等內容,導覽員會先帶領遊客體驗伐竹工班的砍竹、拉竹、挖竹筍等勞務,再教遊客如何製作竹食器和竹藝童玩,最後大家一起釀製小米酒,烹煮竹筒飯、香蕉糕、小米醃肉等泰雅族傳統食材,參加者迴響頗為熱烈。

原先,李櫓祝特別看好「卡普竹x農輕旅」體驗活動將帶來商機,但卻被2020年開始的新冠肺炎疫情打亂計畫。部落居民為了防疫,不太喜歡外來者進入,「卡普竹x農輕旅」參加人數因此不如預期。

所幸協會及時應變,把營運重心轉向竹製工藝商品的開發,並取得不錯的進展,不只推出自創品牌「Qengay na Bamboo」,主打泰雅族傳統竹耳飾品,還開發出代工生產商機。

「Qengay 的發音類似『給奈』,是泰雅族語『耳飾』的意思,無論男女皆會配戴。」李櫓祝說,協會特別使用伐竹工班棄置在竹林的竹尾段來製作飾品,藉以達到「全竹利用」的目標。協會希望將耳飾推廣成旅遊伴手禮,除了在桃園大溪設立門市,也常到各地創意市集擺攤,提高能見度。

除了竹耳飾,協會也製作竹製食器、容器、米篩、玩具、樂器等商品,讓品牌打擊面變廣。另外值得一提的是,協會還與推廣長照健走運動的不倒翁學校合作製作生產健走杖,成功提高收入提供在地就業機會。

展望未來 土地就是部落的機會

細數2017年復興桂竹產業發展協會成立自今的成績,李櫓祝相當滿意。

「面對新冠肺炎疫情衝擊,我們很靈活地調整營運重心,並且在推廣桂竹產業及原民文化傳承保存的倡議上,達到初步效果。」李櫓祝說,復興區的部分林主開始發現竹林荒廢太久反而更難恢復乾淨、漂亮的面貌,現在紛紛主動邀請工班採伐桂竹。

展望未來,協會也積極往自給自足的目標邁進,在2021年成立合作社,號召有共識的林主加入,提升復興桂竹產業競爭力。

「如果不是地方產業沒落,戀家的部落的年輕人大多不會想離鄉背井,流浪他地謀生。」李櫓祝說,當年她和先生就是一心一意想返鄉發展,才會義無反顧投入復興桂竹產業理念的倡議和營運。

「土地,就是部落的機會。地方若能建立可行的產業商業模式,不只文化可以得到傳承,還能立即創造就業機會,部落世代得以永續繁榮。」李櫓祝鼓勵有心洄游原鄉的年輕人,先找到地方利基,腳踏實地去做,雖然過程一定會很辛苦,但只要懷抱願意付出的心,個人和家鄉就能找到再度繁榮的機會!

桃園市復興桂竹產業發展協會-臉書專頁

青年返鄉創業的意義,不單是為自己打造事業,也是在重溫老一輩開墾家園的心情,讓世代可以永續傳承部落精神與價值。

~李櫓祝,桃園市復興桂竹產業發展協會總幹事

▲商模圖

▲採伐桂竹多用鐮刀,故工班被暱稱為「竹鐮幫」。復興桂竹產業發展協會在倡議定期採伐桂竹重要性的同時,也訪談和記錄竹材產業的歷史與發展。

▲復興桂竹產業發展協會組織工作坊,找來竹工藝專家教導居民竹編工藝,累積產業升級的能量。

▲復興桂竹產業發展協會自創品牌「Qengay na Bamboo」,主打泰雅族傳統竹耳飾品,希望將耳飾推廣成旅遊伴手禮。

多元就業開發方案案例故事

撰文:林俊宇

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」