嘉義縣阿里山鄉來吉社區是鄒族部落,位於鄒族聖山塔山之下,週遭擁有天水瀑布、札基谷瀑布、斯比斯比大峭壁(鄒族語spispi,意指颱風草叢生;峭壁亦被稱「鐵達尼石」)等奇峻自然景觀,一向是登山客熱愛者嚮往的聖境。

來吉鄒族部落的起源也頗具桃花源色彩。相傳一位阿里山鄉達邦村特富野社的獵人在追逐山豬的過程中發現了這塊豐美土地,他試種小米後,收成異常豐碩,遂舉家遷移至此,其他族人也跟著前來,漸漸形成了來吉部落,而引路的野豬也成為來吉的吉祥物。

八八風災開啟部落創新之路

1997年來吉居民成立阿里山鄉來吉社區發展協會,一來希望爭取部落景點納入阿里山國家公園,讓自然美景得到法規保護;二來居民可經營接駁車隊,載運觀光客上山,藉此改善部落經濟和生活。

然而,天有不測風雲。2009年莫拉克颱風重創台灣中南部,來吉社區因山崩嚴重,且修復困難,原先成立的觀光接駁車隊就此解散。社區發展協會努力10多年的觀光事業一夕間破滅,災區部分居民也被迫遷往附近村落,來吉人口瞬間從400多人驟降為200多人。

回憶起風災後百廢待舉的狀況,協會前總幹事梁淑芬仍餘悸猶存。「部落族人迷惘了好一陣子,風災吹垮的基礎設施範圍太廣,修復之日看起來遙遙無期;農產品運不出去,但農事還得繼續,才能避免土地荒廢。」梁淑芬說,重建工程和日常農事兩頭燒,日子非常難熬。

這個問題也讓來吉社區發展協會苦思,如何在農業和觀光業外,讓居民再學習其他一技之長,往後才能多一條出路。恰好來吉部落一些耆老的傳統工藝品技藝很不錯,因此決定讓大家一起學習這些傳統工藝,同步發展在地文創商品。

一開始由於沒有成本概念,選擇使用價位高的櫸木製作山豬、貓頭鷹、松鼠等工藝品,但櫸木材質硬,製作工時長,無法量產壓低價格,不符合經濟效益。後來居民在整理家園時,收拾出很多樟樹「風倒木」,協會人員靈光一閃,改用質地較軟的樟木來製作工藝品,既環保,又可加快製作速度,提高產能,很快地協會人員不只量產工藝商品,還接了許多獎牌、婚禮賓客回禮等大筆訂單。

吉祥物山豬為主題 開發木工商品

同時,來吉社區發展協會也參加勞動部多元就業開發方案社會型計畫,以「重建」為主題,為期兩年,由勞動部補助20多個專案人員薪資,聘僱人員修復農田、興建休憩小屋、改善災區景觀。一時間,部落充滿希望,居民同心協力,反而提高群體凝聚力和文化消逝危機感。

這個計畫也吸引多位青年回流,在長者帶領下,大家一起展現工藝長才,為部落注入年輕活水。因為木工藝品開發得還不錯,協會決定以來吉部落吉祥物山豬為主題,創作更多元的商品。

2012年,為了進一步發展出有效的商業模式,來吉社區發展協會改參加勞動部多元就業開發方案經濟型計畫,希望營造青年人口回流誘因,並建構部落自給自足的經濟產業。除了在社區內舉辦文化活動外,團隊也常帶著工藝商品到各地市集擺攤,並接洽幾個工藝品銷售平台,鋪貨到台灣原住民文化館、台北華山1914文化創意產業園區、高雄駁二藝術特區等地點販售。

此時,協會單年營收可達100多萬元,但部落重建已差不多,附近茶園恢復運作,年輕人開始騎車到20分鐘車程外的茶園工作,每天的工資平均約台幣1,500元到1,800元之間,擁有製茶技術者單日工資甚至可高達6千元。採茶季3個月算下來,就有20幾萬元收入,充滿誘因。來吉社區發展協會雖祭出創作獎金和商品售後分紅等優惠條件,但薪資不再具有吸引力,好不容易建立起來的傳統工藝品人才又出現斷層危機。

不依賴政府補助 嘗試自主營運

「來吉社區發展協會很早就有共識,協會營運要自給自足,不能因政府計畫補助而養成惰性,所以必須找出確切有效的商業模式來活化地方經濟,提高市場競爭力,讓協會與部落永續發展。」梁淑芬說,在2014年到2019年期間,協會改為自主營運,並嘗試販賣工藝品、遊程、山豬套餐等多元商品,並和附近民宿合作,提高遊客來遊意願。

「來吉部落居民以務農為主,主要作物是茶、咖啡、竹筍、短期蔬果等。雖然茶和咖啡屬高經濟價值作物,但八八風災讓梯田崩落,來吉只剩下海拔800公尺到1200公尺的丘陵地,產量很難提高。」梁淑芬表示,若單純從居民生計來看,只要肯做,一定可以維生。但山區不時有土石崩落,是長期的隱憂;再加上青年人口在部落找不到工作,無法回流家鄉,居民最擔心的是鄒族文化無法得到傳承。

自主營運這段期間,協會年營收可達新台幣90至100萬元之間,共聘用6名員工,收支正好打平。但因營業項目較雜,團隊又缺乏會計能力,一直摸索不出一套有系統的商業模式。於是,協會於2020年參加勞動部培力計畫,希望開發內容更豐富的「塔山下山村藝術遊」遊程,同時引進文書與會計專業的人才協助,讓組織更上軌道。

目標成立社會企業 居民自己入股當老闆

2020年發生新冠肺炎疫情,又再次為部落願景帶來亂流,不但遊客變少,消費型態也發生改變,觀光客都變得比較節省,購買工藝品意願低落,導致協會盈收銳減。但鄒族人的性格就是堅韌,新冠肺炎期間,來吉社區發展協會積極尋找出路,試圖彌補觀光業和手工藝商品的營業短收。

團隊人員很快就發現「蔬菜箱」商機,在網路上銷售阿里山上的新鮮蔬果組合,消費者反應熱烈。不過,八八風災後,山區農耕腹地縮水,蔬菜賣完後,趕種不及,協會乾脆把蔬菜箱業務轉給附近農家經營,也算是為部落居民創造收入。協會成員則專注於翻修部落商店和營造新的休憩點,為疫後觀光客回流做準備。

果然,2022年下半年台灣國民旅遊活力再現,觀光人潮回流來吉部落。協會加緊與車隊與旅行社合作,希望遊客可在協會門市停留久一點,提高工藝品消費力。

「現在居民唯一掛心的是如何營造青年回鄉創業、就業的條件。來吉社區發展協會正積極籌備成立社會企業,希望居民都可以入股,一起來當老闆,為自己的孩子創造就業機會,也為部落找回年輕活力。」梁淑芬說,社會企業將以部落文化為核心,開發特色遊程與手工藝品,透過更有效的行銷管道把商品賣出去。

梁淑芬是在2005年回到部落,2008年進入來吉社區發展協會工作,擔任過總幹事和勞動部多元就業開發方案專案經理人,等於是一路看著來吉社區從八八風災中重建、從單純的農業村落發展出工藝品和遊程等多元商業模式。

時日今日,前往來吉部落的道路兩旁都可看到各種造型的山豬彩繪石雕,遊客立即就能感受到鄒族文化的迷人氛圍。因此,來吉部落的塔山下山村藝術遊、假日市集、音樂會等活動,都具備鮮明形象,觀光潛力十足。

「這些全都是來吉社區發展協會花了十幾年時間,一路打拚出來的成果。」莊淑芬說,先人因逐山豬而找到來吉這片豐美之地,現在來吉部落則勇敢在各種考驗中逆勢創造各種商業模式與文化傳承契機。

阿里山鄉來吉社區發展協會官方網站

善用公部門資源,但也不能對政府補助太過依賴,地方繁榮的挑戰永遠在居民自己能否持續創新、克服惰性。往自給自足的目標邁進,就會離社區永續發展更進一步。

~梁淑芬,阿里山鄉來吉社區發展協會前幹事

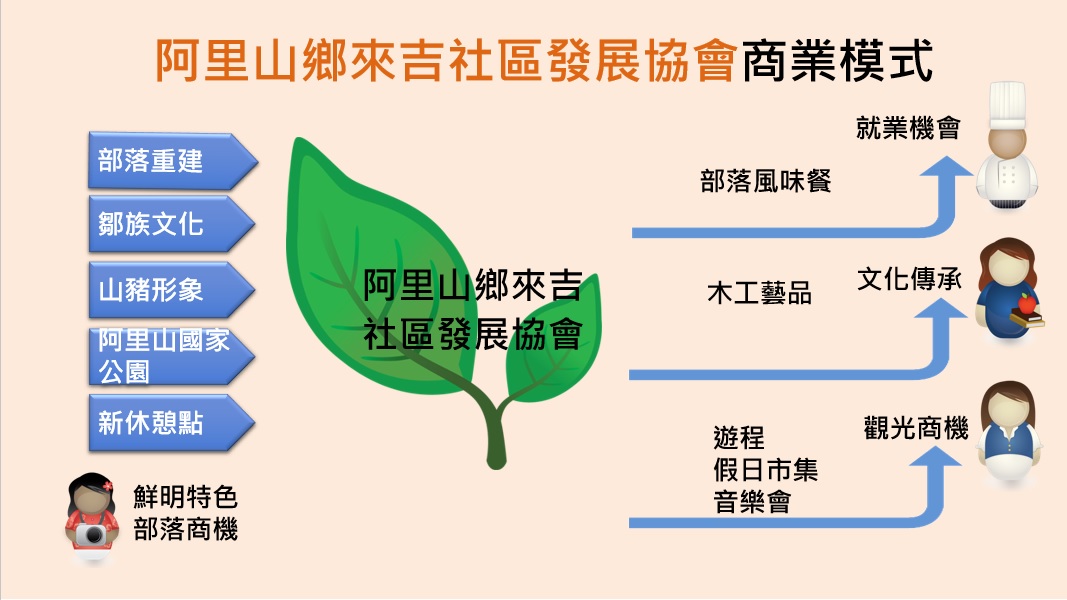

▲商業模式

▲相傳阿里山鄉來吉部落的鄒族原住民來自於特富野社,因部落起源具有桃花源色彩,居民對部落文化也特別有向心力。

▲2009年的巴巴風災重創來吉部落,但居民齊心協力,修復農田、興建休憩小屋、改善災區景觀,反而提高群體凝聚力。此後,來吉社區發展協會都會定期動員打掃與整修部落景觀。

▲為了達到自主營運的目標,來吉社區發展協會嘗試開發多元商品,其中部落風味餐特別受到觀光客喜愛。

多元培力就業計畫案例故事

撰文:韓新月

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」