在基隆市暖暖山區,有一處完整保存臺灣藍染傳統製造流程的基地「大菁休閒農場」。農場內種植提煉藍染原料的植物「大菁」,也完整復刻藍靛染料和染布的製作流程,提供民眾體驗先人「採菁打藍」工序,廣受遊客喜愛。年過八旬的農場主人王國緯為了延續藍染傳統,特別成立「基隆市傳統文藝農業協會」,號召年輕人加入,讓傳統產業文化保存下去。

藍染風潮席捲 大菁產業現復興曙光

聊到復興大菁藍染產業文化的過程,基隆市傳統文藝農業協會理事長王國緯細說從頭、如數家珍,語氣難掩內心火熱情懷。

在1830年到1870年間,暖暖山區是臺灣藍染藍靛染料的重要生產基地,整個區域「菁行」林立。又因原料植物大菁性喜陰濕氣候,暖暖山區正好符合最佳種植條件,此地大菁所提煉出來的藍靛染料品質特別優良,高價銷往中國華中一帶,染製高級絲質布料。

1870年後,基隆煤礦產業興起,就業人力大批轉往礦場,大菁產業式微。當時林地不值錢,地主大多未主張所有權,土地慢慢收歸為國有,納入公有保安林。在礦業風光幾十年後,終趨落寞,居民欲回頭重拾藍染舊產業,竟因失去土地而難再繼續。

王國緯的父親曾在暖暖山區購入3公頃梯田,長久處在荒廢狀態,直到王國緯從礦業公司退休後,才逐步整理,反覆嘗試種植各種農作物,最後發現此地氣候只適合種大菁和茶葉,但王國緯苦無技術。2003年時,研究藍染工藝聞名的國立臺灣工藝研究發展中心為了開發原料來源,找上王國緯學習種植大菁,暖暖山區大菁藍染產業才出現復興曙光。

古法就是最佳市場區隔

很快地,王國緯種出心得,受邀參加幾場展覽,展示藍染文化與復育成果,吸引大批媒體報導,此時王國緯才將農地正式命名為「大菁休閒農場」。

大菁休閒農場擁有復興暖暖山區大菁藍染產業得天獨厚的條件──農地範圍內保有200年前「採菁打藍」的「三圓一方」4座菁礐池古蹟,修復後正好可讓民眾體驗製作藍靛,許多人都特地前來參觀。

不過,民國30年次的王國緯年紀愈來愈大,無法負荷太多農事,再加上幾次颱風襲擊,大菁休閒農場受創,入不敷出,逐漸走進休眠狀態。直到2019年,家住基隆的幾位年輕人前來學習藍染,並升起學習熱情,王國緯與他們一番討論後,決定成立基隆市傳統文藝農業協會,改以促進社會公益和青年就業的方式再出發,由大菁休閒農場無償提供場地,導入青年活水,讓傳統產業文化傳承下去。

黃雪娥是這批年輕人中的一位,原先從事會計工作,看到媒體報導後慕名而來,並因喜歡大菁藍染而一頭栽入。

「沒想到做下去之後才發現藍染真是一門高深的學問,非幾天就可了解背後浩瀚的知識。」黃雪娥說,古法就是最佳市場區隔。現在臺灣藍染工藝市場正熱門,但一般工坊或公司大多把心力集中在技術研發上。基隆傳統文藝農業協會擁有大菁種植、傳統菁礐池藍靛製程、產地生態環境等強項,市場區隔明確。

三圓一方菁礐池 體驗「採菁打藍」

2019年基隆市傳統文藝農業協會參加勞動部多元就業開發方案社會型計畫,由勞動部補助1位專案管理人員和3位進用人員的薪資,再加上無給職的理事長王國緯,5人一起展開暖暖地區藍染產業文化復興之路。

為了兼顧文化傳承和創造營收,基隆市傳統文藝農業協會積極開發各種體驗活動和藍染商品。首先,為了豐富體驗遊程,協會盤點和開發暖暖週邊景點,一路從荖寮坑礦業生態園區、淡蘭古道中路步道,到暖東峽谷步道,希望多元景點可以吸引更多遊客。最讓王國緯感動的是,為了修葺暖東步道,2021年曾有來自全臺各地的40多位志工義務前來幫忙。修路期間,大家在協會場域打地鋪,協會則提供食物,同心協力的氣氛特別暖人心田。

大菁只要插枝即可種植,生長期約半年,農事並不困難。但「採菁打藍」的最佳氣溫是攝氏25度,所以暖暖山區每年只有四月到五月、九月到十月適合製作藍靛,協會也在這兩個季節推出體驗活動。

「體驗活動以藍染製作為主題,每次30人成團,學習古法『採菁打藍』。」王國緯說,所謂的「採菁打藍」需要三天時間,從採收大菁,將大菁浸泡在圓形菁礐池的水中二到三天,讓色素充分釋放,撈出腐蝕葉,再加入石灰,不斷攪拌,沉澱一天,隔天抽出上面的廢水,最後萃取出泥膏狀的藍靛染料。

因協會場域有「三圓一方」菁礐池,每天可同時做一個圓形菁礐池的浸泡和一個方型菁礐沉澱池,三個圓形池不斷輪流浸泡,剛好讓工事天天不間斷。早年若產能全開,每天採收300台斤(180公斤)大菁葉,製作36台斤(21.6公斤)藍靛;每1台斤藍靛則只能染1.5台斤的布料,可說是相當珍貴。

大菁商機多元 產業加值市場可期

除了體驗活動,基隆市傳統文藝農業協會也研發夾染、綁染、縫染、蠟染、刮漿染等傳統技法教學,還開發藍染衣服、包包、圍巾、服飾配件等手工文創商品,販售給淡蘭古道的過路客。協會每年大約有三、四十萬元營業收入,剛好用來當做協會場域維護經費。

另外,大菁的植物成分在經過科學方法萃取後,可製成靛紅玉、南板藍根等中藥材,基隆市傳統文藝農業協會積極與經國管理暨健康學院合作,生產相關產品,預計在2022年第四季及可推出上市,產業加值市場可期。

2020年起,新冠肺炎疫情席捲全球,暖暖山區遊客變少,基隆市傳統文藝農業協會也受到衝擊,但協會仍樂觀展望未來,培訓組織成員,提升藍染技藝、景點導覽、舉辦活動等能力,有空時也協助週邊銀髮族種植農作物,提高社區凝聚力。

目前臺灣很多社區協會都面對人口老化的考驗,地方文化也隨著老成逐漸凋零而消失。如果能適度引導老人勞動力,地方或可發揮更多潛能。此外,基隆市傳統文藝農業協會深知,未來不可能完全依靠政府補助,所以正往自給自足的方向努力,目前評估大約2年到3年後可以自立。「我已經82歲了,一心希望藍染在基隆山區歷史文化可以傳承下去。」王國緯說,他期待協會年輕團隊成員能夠逐漸接棒,最終達到永續經營的目標!

基隆市基隆市傳統文藝農業協會-官方網站

菁礐池

礐音「ㄑㄩㄝˋ」,意為「坑池」,多建於山上溪谷水源處,以石塊堆置構成圓形或方形的池,分為上方的浸泡池(浸泡大菁)及下方的沉澱池(供藍液沉澱),兩者有孔道相接。

台語有俗諺,「憨人做憨事」。很多技藝傳承、社區公益和社會創新的事業,都不是短期就可以獲利或達標,必須有憨人出來憨憨做,才能逐夢踏實,真正作到文化傳承和產業提升。

~王國緯,基隆市傳統文藝農業協會理事長

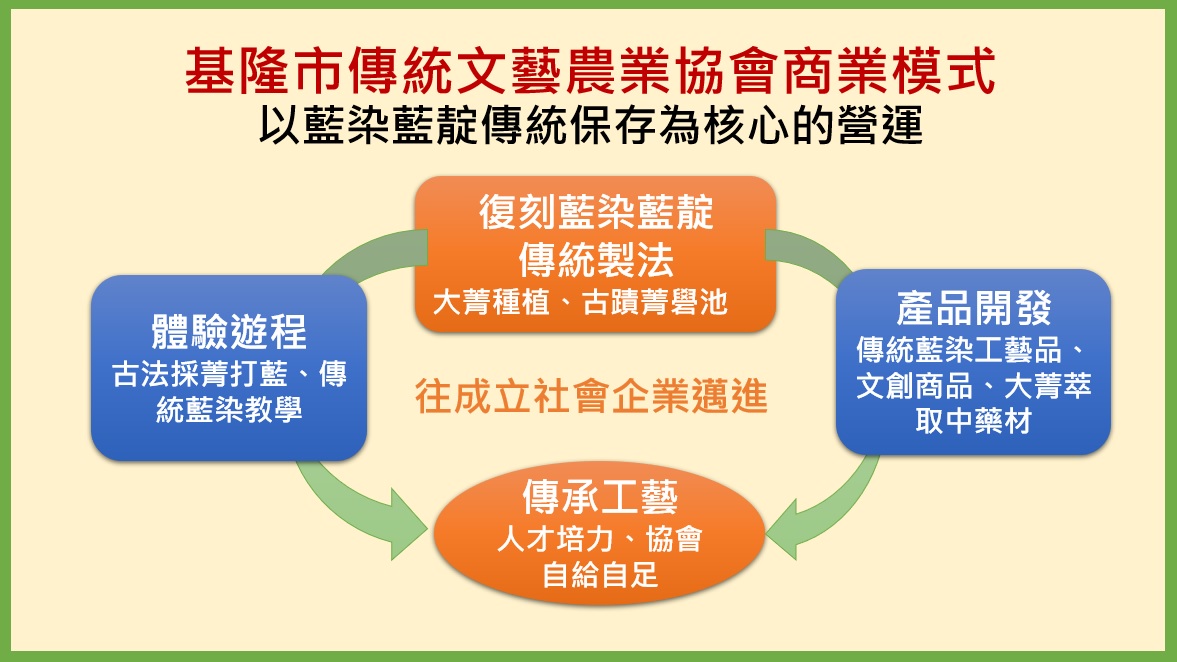

▲商業模式

▲條狀的藍靛染料,必須經過「採菁打藍」的複雜工序,才能製作出來。

▲基隆市傳統文藝農業協會的體驗活動,吸引對藍染有興趣的民眾前來參與。

▲從空中鳥瞰基隆市傳統文藝農業協會場域,基隆暖暖山區的藍染傳統正蘊含其中,待有心民眾前往體驗。

多元就業開發方案案例故事

撰文:韓新月

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」