英士社區位於宜蘭大同鄉太平山山腳下,是往北橫和中橫的必經之地,實際居住人口僅約300人。英士社區發展協會1995年就成立,近幾年卻在一個返鄉的理工男手上,翻轉了。他帶領協會串連一級農產和二級微型加工,再槓桿三級的部落觀光,不僅活絡了地方產業,創造了在地就業,也找回了族人榮譽的身分與自信心。

「在泰雅族的文化裡,小兒子要留在父母身邊,所以我就回來了。」理事長鐘正志說得理所當然。語氣溫文的他,從小跟著阿公和爸爸在森林裡採集、狩獵。大學畢業在竹科和外商工作了20年。2016年底被村里的長輩「騙」去開協會的會員大會,意外被選為理事長。

對於部落經營,原來早就在鐘正志心中埋下種子。唸大學時,老師特別出了一道題目給他:試計算抓山豬的陷阱。這讓他發現,「部落的傳統智慧原來是可以和通識相結合的。」如今,他也把在職場20年所學,帶進部落的經營規劃中。

目標:發展部落,讓年輕人留下來

上任頭3年,鐘正志先從社區照顧、文化傳承和人才培力做起,一邊打基礎,一邊著手10年計畫。他先從分析社區問題下手。為了找出共識,他這位初生之犢的理事長,大膽整合部落「四大天王」的其他三位——村長、部落主席(頭目)、村代表,終於取得「部落要發展,讓年輕人可以留下來」的目標共識。

但怎麼做呢?鐘正志決定從找回大家共同記憶,喚回族人自我認同感和榮譽感著手,而這必須先重建族人對部落文化的自信心。

文化重建 成立宜蘭第一個狩獵自主團體

傳統泰雅部落以狩獵和森林採集維生,也會深入古道伐木以種植香菇。但這與林務局的使命相牴觸,使得部落與林務局長期以來關係緊張。為了建立互信、開啟合作,鐘正志一方面讓官員理解部落所承受的歷史傷害,也與羅東林管處約法三章:以林下採集取代開墾,承租林班地,劃分狩獵區和禁獵區,禁獵區目前已停止狩獵2年,最終目標是讓部落自主管理獵場。另一方面,山中的扁柏和紅檜常慘遭山老鼠毒手,鐘正志便提出:「我們的獵場由我們自己守護,也幫林務局巡山抓山老鼠,不只守護生態,也守護了生活。」

官員聽進去了,正好農委會和原民會於2017年立法推動狩獵管理自主機制,英士部落於是成了宜蘭縣第一個狩獵自主示範區。如今山老鼠銷聲匿跡,禁獵區動物繁衍、生氣蓬勃,花了3年,部落與林務局終能彼此信任,雙方已變成夥伴關係。協會自2018到2020年也分別榮獲羅東林管處社區林業的甲等、優等及特優獎。

營造觀光亮點 古道、溫泉結合部落文化與歷史

部落要發展,就要發揚在地特色和產業。但當時部落裡卻沒有半個泰雅族傳統建築、場域及意象。於是,協會以僱工購料及老幼共學的方式,用桂竹打造一座傳統烤火屋,並以泰雅族傳統土木工法,整理出日治時期的警備棧道—橫歧漾手作步道和夢幻之蝶-202手作步道。

橫歧漾步道長約2.4公里,沿途充滿歷史場景,2019年底開始,便成為部落發展生態旅遊的要角,遊客可認識部落建築和媲美300壯士的嵙崁戰役部落史,也能親手製作陷阱,尋找山羌、山羊、山豬等30多種動物足跡,吃「獵人飯包」,體驗泰雅狩獵文化,甚至還能參與手作步道。其他遊程還有會走路的溫泉-芃芃野溪溫泉步道、食農文化、編織工坊、歲時祭儀(如小米播種)等體驗行程。

資源整合的過程曾遇到各種困難。協會專案經理張惠娟回憶道,「當時部落族人與協會之間發生很多拉扯,」原來這些人有種種質疑或各自的利益考量,「後來靠著不斷溝通,並邀請大家加入,才達成共識。」

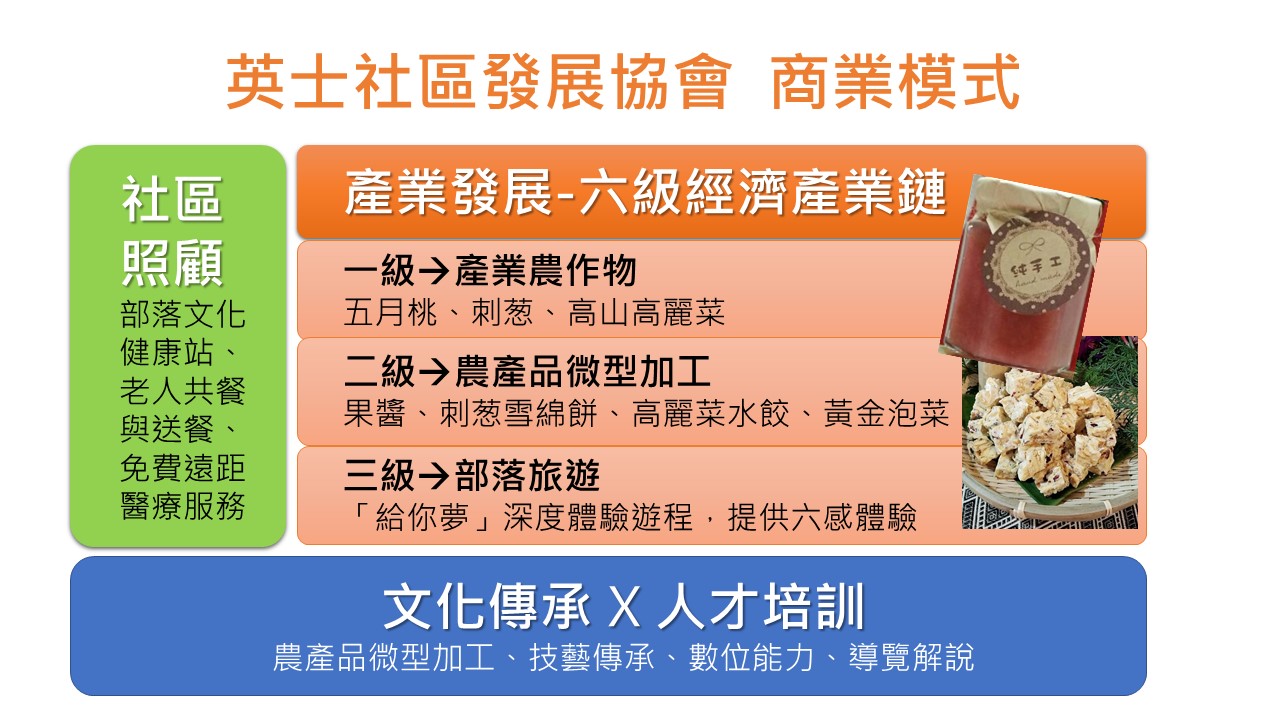

打造六級產業鏈 同時傳承部落文化

以一級農特產為基礎,觀光為火車頭,拉動了地方產業發展以及文化的傳承。

「我們部落的最大特色是打造六級經濟產業鏈。」鐘正志解釋,做法是讓一級的農業生產多元化,同時增加二級微型加工產品,延長農特產的嚐鮮期以減少浪費,再串連三級的部落觀光,成為六級經濟生態鏈。「協會把自己定位為平台,員工的角色是協助部落族人,培力他們的職能,增加他們的就業機會,並協助小農產品的販售。」

例如,協會與原住民部落大學合作開發了莿蔥雪綿餅、馬告最中餅、馬告高麗菜燻雞肉塔等九種伴手禮,與宜蘭大學食品系合作開發以全國最頂級的大同鄉高冷蔬菜加工的產品,並結合旅遊行程及網路行銷,打開通路。在此機制下,協會運用勞動部多元就業開發方案的資源,培養村民學習第二專長,包括農產加工、編織工藝、導覽解說等,都可以為年輕人和經濟弱勢的家庭帶進收入,做得有聲有色。2020年儘管期間遇疫情逆襲,仍創造了盆缽滿盈的績效。

同時,協會透過勞動部的培力計畫,找在地年輕人訪談耆老,創作部落繪本和部落導覽劇本,可望展現並豐富部落文化的內涵。

人才培育與社區照顧 首創免費遠距醫療服務

在文化傳承方面,協會找來在地工藝師開課,教泰雅籐編、染織、狩獵等傳統技藝,村民與外來客都可報名學習,作品還可藉由協會的通路販售。週末假日則常為孩子開辦傳統文化學習課程,或體驗社區服務。

教育部協助成立的大同鄉數位機會學習中心(DOC),藉由開辦多種數位行銷與生活應用課程,培養青壯年數位技能,應用於農產品及遊程的行銷,還能運用數位典藏技術,保存部落族群影像和文字。

協會也協同伊甸基金會培訓在地青年成為照顧服務員,這可有效降低照服員的流動率,因而提升服務品質,更創造了就業機會。

協會也負責全村的社區照顧服務,如部落文化健康站、老人共餐與送餐等。更特別的是,英士社區2年前即首創社區免費遠距醫療服務。「偏鄉患者看病成本是都市的15到20倍,」鐘正志說,他因此發揮自己在科技業的專長,將外界資源導入部落,與健康聯網資訊有限公司、遠距之愛公益聯盟及台北振興醫院合作每週一次為鄕民視訊義診,作為部落健康的守護網。現在這種做法正逐步推廣到其他偏鄉部落。

年輕人回流 在地培力,在地就業

英士的泰雅古名「Kn-bung」,意思是「豐盛之地」。身為協會舵手,鐘正志最大的願望是學習日本的里山部落,實現森林、社區與農業生態和諧共生的理想,並倡議泰雅族的傳統生活規範(gaga)和生活知識,以林下採集取代開墾開伐,相信這個「豐盛之地」足以餵養祂的子民,以永續利用的方式,來管理土地和自然資源。

隨著六級產業鏈逐步成熟,落實在地培力、在地就業,成果已經顯現——年輕人回來了!最明顯的是,原本英士國小全校學生只剩個位數,如今已有22人;就連幼兒園也有30名小朋友,連續2年滿編!協會目前的12位員工也都是各有所長的在地青年。「讓年輕人來承擔部落的永續發展,成為部落的祝福與幫助。」鐘正志說道。年輕人一起打拚的氣勢,已經重新點燃了整個部落的活力。

我們的獵場由我們自己守護,不只守護生態,也守護了生活。

找回你榮耀的身分,才能走上彩虹橋見到我們的祖先。

~鐘正志,英士社區發展協會理事長

▲主照:英士社區發展協會商業模式圖

▲主照:橫歧漾手作步道沿途充滿歷史場景,是部落發展生態旅遊的要角。(圖片提供:英士社區發展協會)

▲文化傳承課輔導部落族人學習泰雅族槍型織工藝。(圖片提供:英士社區發展協會)

▲遊客體驗DIY「愛人的心意-獵人飯包」。(圖片提供:英士社區發展協會)

培力就業計畫案例故事

撰文:何索隆

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」