官田烏金團隊結合產業、政府、學校及社區,開發專利炭化製程,將原為農業廢棄物的菱角殼炭化成符合國際規範的「菱殼炭」,可淨化空氣、水質及改善土壤,應用相當廣泛,達成空氣到水再到土壤的充分循環利用。不僅為社區帶來就業機會,創造經濟價值,也讓農村生態得以永續。

臺南市官田區每年菱角產量近4千公噸,約占全國7成。銷至各地後尚有約500公噸菱角殼留在官田,成為令人頭痛的環保議題。「大家都受不了!」臺南市官田烏金社區合作社理事李政憲說,因菱角殼屬農業廢棄物,不能由清潔隊處置;堆在路邊會發臭,放火燒又會污染空氣;任其自然腐爛分解,得花1到2年,是官田人長期以來的心頭大患。

2015年,當時的官田區區長顏能通,過去曾任職市府環保局,對資源再生有相當知識和經驗,在一次社區營造課程中,看到燒稻殼炭的示範,炭化時產生的熱能可以煮玉米,於是萌生燒菱殼炭煮菱角的靈感。於是找上專精孔洞材料領域的成功大學化學系教授林弘萍,幫忙解決技術問題。

動員10個社區長者 回收菱角殼燒製成炭

顏能通邀集鄰里、社區發展協會等,召開多次公聽會凝聚共識, 找到一批想解決菱角殼問題的人,於2016年9月由各社區認股、以40萬股本成立「官田烏金社區合作社」。並在閒置多年的官田造林辦公區設立「菱炭森活工場」作為生產基地。在顏能通及林弘萍帶領之下,社區民眾齊心進行菱殼炭的開發。

林弘萍經過多次縝密研究,測試燒製鐵桶上鑽孔的尺寸、數量、排列位置,終於在2017年12月成功研發出高效又節能的製炭設備——前後只需40分鐘,且無需外加任何熱能。在菱炭森活工場的爐灶,燃燒菱角殼的熱能不僅可以煮菱角,還可以作菜、烤披薩。

接下來,合作社開始對外接單,官田區的10個社區則分工合作,召集社區長輩幫忙回收廢棄菱角殼,經曝晒到濕度量測值為13度,再賣給菱炭森活工場。如此,官田不僅解決農廢問題,成為全臺第一個研發、量產菱殼炭的地方,也為弱勢帶來收入機會。

一個產品多元應用 可改善空氣、水質和土地

李政憲表示,官田的菱殼炭雖非首創的生物炭,但品質堪稱領先,「符合環保法規,通過重金屬及戴奧辛檢驗,而且符合歐州生物炭認證(EBC)及國際生物炭倡議組織(IBI)等國際標準,可以說是首創。」

生物炭為微鹼性,常見者如木炭、竹炭和稻殼炭,其組織是由無數細微孔洞所形成,像每公克菱殼炭表面積竟可覆蓋半個籃球場大,孔洞可吸附異味和甲醛、調節空氣濕度、過濾汙水等,對於土壞則可中和酸性土壤,增加保水力及通氣性,並吸附土壤養分,簡單講就是「清淨空氣、淨化水質、改善土壤」。因此,官田菱殼炭嘗試從農業應用推廣到生活應用。

起初,菱殼炭銷售到社區做土壤介質保濕保肥,雖然菱角殼一公斤回收價只有4元,但回收、曝曬、炭化到包裝過程都需要不少人力,以致最後菱殼炭每公斤生產成本高達350到400元。而市售農用生物炭行情每公斤只有20到30元,品質好一點至多50元,「生產完大家都很開心,但問題是無法商業化。」李政憲說。

打造「官田烏金」品牌 設立行銷公司永續經營

2017年加入合作社的李政憲是林弘萍的學生,所學即材料科學與環境,工作中亦累積不少品牌經營與行銷經驗,他意識到官田菱殼炭必須找到更多用途以攤平製造成本,並建立行銷品牌,才有可能永續經營。

為推廣菱殼炭,合作社第一步先以公益建立品牌形象,創造應用價值。先後捐贈超過1,300份菱炭吸附包給台南及屏東的復康巴士,用以淨化車上空氣,估計至少有300輛受惠。復康巴士使用半年後,合作社便將吸附包回收,再撒到菱角田裡淨化水質,取代過去慣用的石灰。因官田採菱稻共作,一期菱角、一期稻,菱殼炭先淨化菱角田的水質,接著回到稻田的土壤裡,如此便形成空氣到水再到土壤的利用過程,就商業而言,是可以創造經濟價值的。透過多重利用攤平成本,李政憲說:「菱殼炭變成用得起,踏上循環經濟的路,因此開始做『官田烏金』這塊品牌。」

李政憲於是在2019年成立那顆炭國際有限公司,負責產品應用開發和行銷,「合作社是工廠,那顆炭是末端品牌和商業模式開發,兩者是上下游關係。」他解釋。

菱殼炭的誕生,不只處理農廢,更創造循環經濟價值。合作社專案經理李彰陽表示,2020年,官田烏金團隊共回收晒乾的菱角殼18公噸,最後做成3公噸的菱殼炭,意謂有約200噸廢棄菱角殼被處理掉,脫胎換骨變成生物炭。菱殼炭現在也被企業用來製成涼感巾、涼感口罩,更被工研院團隊選為空氣清淨機的材料。

在地資源串起一條龍 地方創生打造循環經濟

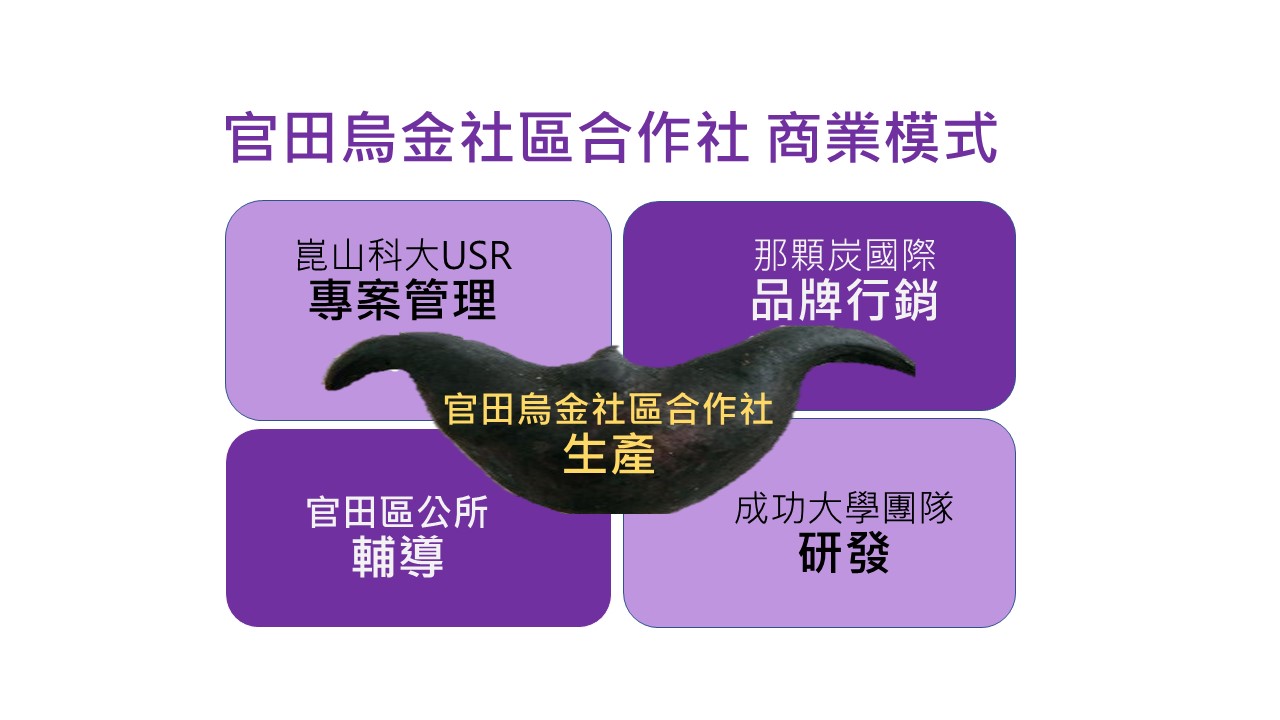

至此,因官田烏金而逐步建構的產、官、學、社區合作團隊,可說是地方創生循環經濟的最佳模式。由於所有外部資源要進入官田,通常會找公部門,所以區公所扮演資源連結角色。合作社因為是解決切身環境問題,所以社區主動性高,帶來的工作機會不僅活化老年人口,也成為吸引年輕族群返鄉的助力。而學界如成大化學系研發技術,崑山科技大學商管學院大學社會責任(USR)團隊規劃網路行銷,更是鄉村可遇不可求的資源。那顆炭經營品牌,則發揮私有企業的靈活度與創新力。「公部門、非營利機構與企業合作,隸屬不同單位的夥伴在同一個場域工作,我覺得是一個趨勢。」李政憲說。

黑黝黝的烏金,逐漸點亮了官田。官田因號召高齡者投入生產菱殼炭,帶動區域農特產品轉型、提高附加價值,讓長者不僅因有事做而促進健康,也獲得成就感,享受不老生活,而獲得2018年衛福部「高齡友善城市優良獎—不老獎」肯定。2020年,官田又自全國19個入圍城鎮中脫穎而出,獲「台灣城鎮品牌獎—金獎」,顏能通亦因推廣烏金成效卓著,獲頒「城鎮品牌青年地方貢獻獎」。

目前合作社主要收入來自生產菱殼炭,還有在地友善耕作的小農產品如菱炭米,年營收近100萬。除需要許多社區人力協助回收及曝曬,也透過勞動部多元就業開發方案讓社區中高齡失業者一同參與,創造許多就業機會。每年並捐贈50%盈餘給官田區公所所組的組織「官田行善團」,改善公共設施或援助有需要的人。當合作社捐贈的街燈一盞盞亮起,彷彿提醒著官田人,菱角殼不再是廢物,而是名副其實的官田烏金。

官田烏金不只友善環境,更串連起人與社區的緊密互動。

~謝金章,官田烏金社區合作社理事長

▲商模圖

▲主照:黑黝發亮的菱殼炭建立起的循環經濟,點亮了官田。(圖片提供:官田烏金社區合作供)

▲2020年下半年開放的觀光工廠,為官田烏金帶來更多曝光度。(圖片提供:官田烏金社區合作供)

培力就業計畫案例故事

撰文:方雅惠

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」