電影院可視為地方發展的象徵性標誌,花蓮縣牛犁社區交流協會所在的對街,就有一個停業近50年的大同戲院。

1960至1980年代,花蓮縣壽豐鄉的豐田地區(包括豐裡、豐坪、豐山村),有幾個臺灣玉礦場,家家戶戶都從事玉石加工,加上無子西瓜的種植,帶來龐大商機,村民生活富裕;大同戲院曾經是地方休閒育樂場所,足見當時繁榮的光景。

從課輔班出發,為老舊社區創生

然而,隨著產業的沒落,豐田地區目前總人口數不到5,000人。隨著人口老化,協會工作人員卻清一色是年輕臉孔。而這又與協會長年運用「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」的資源,創造就業機會,帶動青年返鄉洄游工作有關。

今年32歲的協會文化組組長楊富民,4歲就跟在父母身邊看著他們為社區服務,16、17歲時開始幫忙寫計畫書,「80幾歲的協會理事長,把想法寫在日曆紙的背面,我再把它打在電腦上。」談及往事,彷彿昨日。

他的父親楊鈞弼即協會總幹事,1996年帶著4個孩子移居豐田附近的台9線上開設小吃店,從早餐賣到晚餐,「當時村裡許多忙碌的父母,將孩子放在我家吃飯、寫作業,等下班、工作完後再將孩子接走。」楊富民回憶小時候家中景象,沒想到最後竟成了鄰里間隔代教養、問題家庭孩子們免費的課輔班。

「一個孩子的改變,改變不了家庭,整個家庭的改變,也改變不了村落,那個年代失敗的人幾乎都會回到農村,」聽起來似乎很絕望,卻是促使他們成立協會最大的動力,試圖把關懷觸角從青少年延伸至長者、婦女,更關切自身的土地認同。「於是,長輩們2001年正式立案成立牛犁社區交流協會,以『牛若肯做,毋驚無犁通拖』的精神自我期許,所以牛犁並不是社區名稱,」楊富民特別說明。

返鄉戶口變多,讀附幼要抽籤

20多年來,經過兩代人的努力,致力將豐田地區打造成「期待讓每個感到困厄的人,尋找到生活新氣息」的地方。楊富明以實際的數字證明,「豐田地區出現明顯的返鄉潮,以2019年到2022年豐山國小新生註冊人數為例,從11位增加到42位,附幼則是從2019年開始也要抽籤才能入學了,中籤率是3:1。」年輕人願意返鄉且敢生小孩,表示這裡是他們想要留下來好好過日子的地方。

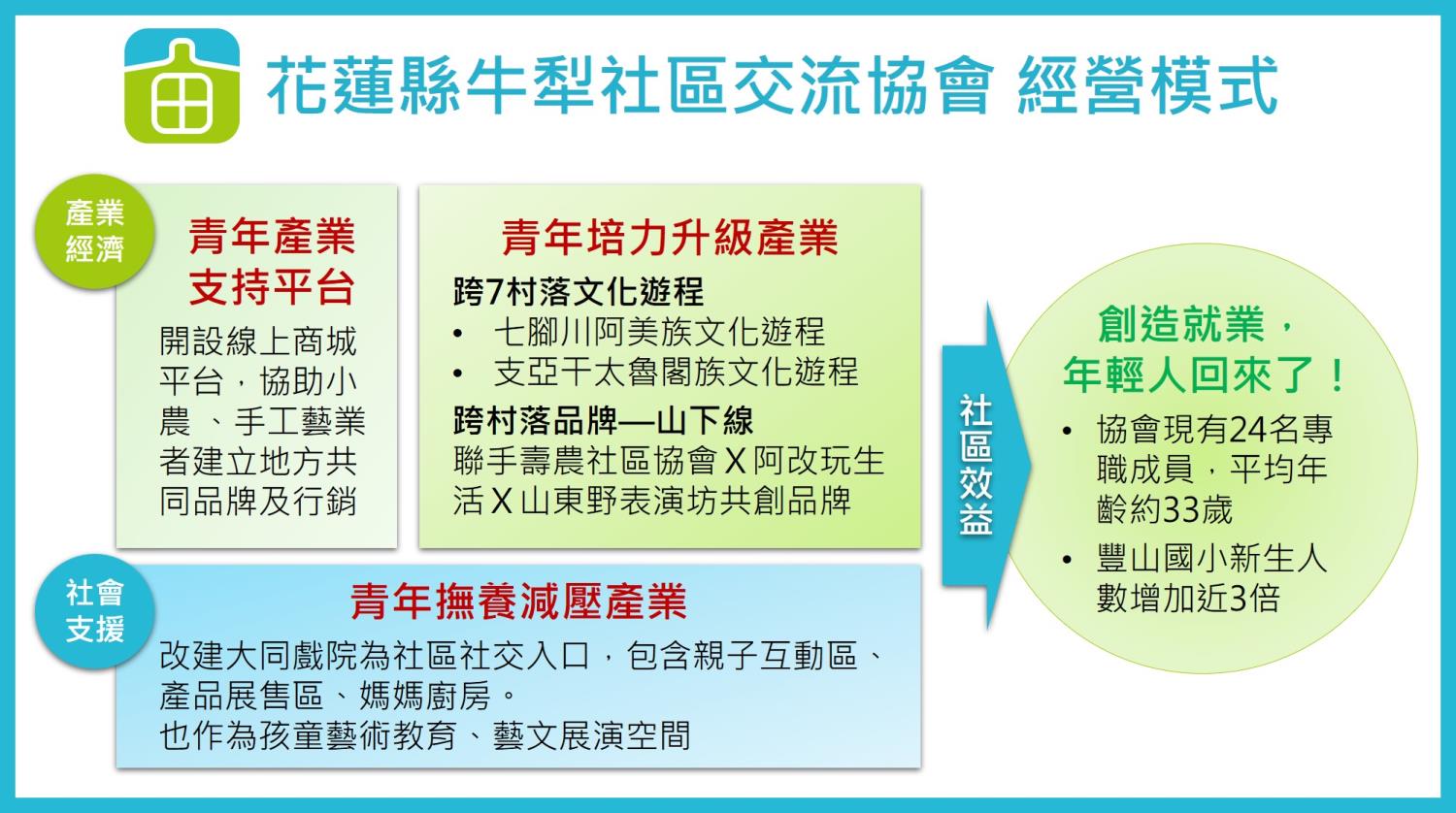

如今,第一代社區工作者逐漸退休,由第二代接棒。協會現有24名專職成員,平均年齡約33歲。業務主要分為內部社區營造和對外輔導工作。隨著青年人力的挹注,協會組織也越來越有規模,包含六大組別:社造、高齡、產業、環境、新住民以及數位中心。

盤點青年三大問題,建立「山下線」品牌

在勞動部「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」的協助下,協會服務面向已由點擴及到面,例如「112-114 山下線—建構青年減壓支持系統」,就是協會與壽豐鄉壽農社區發展協會、部落體驗青創公司「阿改玩生活」、以及花蓮第一個立案的在地劇團「山東野表演坊」(編按:山東指中央山脈以東)共4個團體,共同打造「山下線」品牌,形成跨村落的支持系統,期使花蓮成為宜居且促使移居之地。

「產業議題、育兒壓力,以及多元收入,是我們盤點出來急須處理的問題。因此,青年產業支持平台、青年撫養減壓產業、青年培力升級產業,為計畫的主要三個面向。」楊富民進一步說明,首先在產業支持平台方面,以線上商城平台協助小農 、手工藝業者,協助撰寫商品文案、拍攝產品形象照,藉此建立地方共同品牌。

其次,為減少年輕父母照顧孩童的壓力,大同戲院修繕改建後,目前是社區的社交入口,家長們可帶著孩子參加各種活動。空間包含親子互動區、產品展售區、媽媽廚房。同時也提供孩童的藝術教育服務、藝文展演服務,以及在地產品銷售。

最後,在產業升級方面,為發展、培力在地觀光文化產業,在包含橫跨7村的七腳川阿美族文化遊程、支亞干太魯閣族文化遊程等,投注更多的力量。其中,支亞干部落遺址因田地限制「深耕」(註:為保存支亞干部落遺址挖掘出的玉器文物,

從小在花蓮長大的楊富民說,對外地生活沒有太多想像,他期待在這一代青年的共同努力下,讓豐田地區產業發展獲得支持,並在有良好的發展環境,進而讓每個人都能創造自我價值。

社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會

| 紀湘綸:學以致用,很有成就感 採訪當天上午,她剛與花蓮復興部落的太魯閣族工藝師討論銅門刀修改的問題。純手工打造的銅門刀是協會頗受歡迎的商品之一,每月可貢獻營業額約4到5萬元。紀湘綸整合客人使用後的意見,和工藝師討論如何將打獵用的開山刀,調整成更多日常生活能用到的刀具,例如依顧客需求將露營用刀、菜刀、殺魚刀等。這份工作,不但讓她學有所用,而且有滿滿的成就感。(林穎成 攝影) |

▲圖1:牛犁社區交流協會工作人員都是年輕人,新思維也帶動老社區的新生命。圖中左二穿橘襪者為文化組組長楊富民。(林穎成 攝影)

▲圖2:停業近半世紀的大同戲院經過改造,如今變身為民眾的社交入口。(牛犁社區交流協會提供)

▲圖3:協會遊程設計帶領遊客蒙眼走社區,讓遊客透過市場的氣味、村落的聲音來感受地方風土。(牛犁社區交流協會 提供)

▲圖4:協會把原民的開山刀「銅門刀」,改造成日常能用到的刀具,增加賣點。(林穎成 攝影)

▲商模圖

多元培力就業計畫案例故事

撰文:夏綠蒂

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」