大崎村,一個1920年代因建造烏山頭水庫(屬珊瑚潭)被迫遷村,部分居民選擇落腳而形成的聚落,現常住居民不到200人,與臺南藝術大學(南藝大)緊鄰。這村子的「蛋黃區」,10分鐘就可以繞完。和台灣許多偏鄉一樣,村子裡幾乎只剩老人;十個手指頭能數完的國小學童,還得到鄰村上學。

然而,看似平凡安靜的閩式山村,卻隱藏著一座兒童遊戲的秘密基地。

文史及環境豐富 打造體驗農村

早在2007年起,南藝大建築研究所師生便投入大崎社區營造;2011年,就讀建築所的林建叡滿懷熱情參與,與師長、同學及社區共同努力,興築一座提供在地孩子閱讀學習的圖書館,大夥籌備了好幾年,共同募款近百萬元,並轉給大崎社區運營。然而,卻發現社區自主營運空間的動能低落,讓林建叡對於過往投入社區營造的動機與策略,產生了許多反思。

與此同時,同在南藝大建築所就學的羅婉慈,因大學畢業後隨即進入職場的台北生活圈,深刻感受都會生活的貧乏,故以深造研究所為由,離開了從小生長的環境。

因緣際會,一個尋求生活可能性而南奔,一個帶著憤青姿態而留鄉,即決定攜手在地生活。然而,「安居樂業」又如何可能呢?

林建叡分析,大崎是個內聚型村落,有老宅、有大學、山林、西拉雅國家風景區,還有「嘉南大圳之父」八田與一建造的烏山頭水庫,文史及環境題裁豐富,村子又安全,「適合蹓小孩,讓孩子跑跳蹦。」

這對年輕夫妻認為,大崎一帶可透過觀光體驗服務,以親子旅遊為主軸,吸引遊客走訪大崎及周遭景點,體驗富含多種內涵的聚落,而他們想更進一步把這個點子轉換成可營運的事業。

外地來的「藝農」深耕社區營造

2019年7 月,林建叡和擅長藝術設計的羅婉慈,邀集許多青年朋友共同成立了台灣城鄉藝農實踐協會,名為「藝農」,是以藝術耕作的意思,計畫結合在地環境資源,形塑為含有農村文化、藝術、水利人文的體驗聚落,並帶動在地活化。

他們以「珊瑚潭藝農聚落」計畫為大目標,規劃短中長期三階段進程,現階段(短期)仍在研發教案,已建立兩個品牌—「大崎村落創藝基地」和「藝農號」;中期起將做主題拓展,擴大外部連結;長期目標則是將活動場域進一步拓展到烏山頭水庫園區和西拉雅國家風景區。

大崎村落創藝基地主要經營村落藝術體驗活動,業務內容包括空間改造、大專生駐村行動培力、社區孩童藝術陪伴、親子體驗活動等,3年內已完成營隊活動近50 場,學員900人次以上。藝農號則是一家複合式冰店,同時展售在地農產品、文創品,讓旅遊服務鏈更完整。

3大策略方向讓小村重拾活力

這兩個品牌主要呼應3個策略方向:「村落活化」、「在地共好」以及「產業行銷」。

在「村落活化」面向,首先從改造老屋、整理步道做起。方法則是透過大專生暑期駐村計畫,改造社區頹敗環境,活化為體驗教學及景觀空間,再由藝農團隊設計活動吸引遊客前來。例如防疫三級鬆綁後,親子半日體驗活動在2個月內就吸引超過600組親子報名,遊客從台南、高雄、甚至台中跑來,他們也會為在地小農和店家帶來生意,活絡地方商機。

另一方面,學生也需要暑期實習機會,除了南藝大,也有不少來自台南崑山科大和台南應用科技大學的相關科系學生,藉由老屋改造和教育活動,從中得到實務經驗及培養設計研發與執行的能力。

在「在地共好」面向,藝農團隊與大崎社區發展協會及南藝大合辦藝農市集,以地方特色活動創造集客力。還邀請南藝大學生和村子裡的耆老互動、請教文史典故,也達到互相陪伴的效果。也將南藝大資源導入社區,提供老屋場域舉辦講座活動。

藝農團隊盤點老屋有約20處,4、5年來已完成改造活化11處場域,打造成走讀體驗空間,「改造老屋不是目的,是手段,」林建叡指出,設計與運營是要一起思考的。目前已經創造出兒童藝術圖書館、學習空間、展售店、工作室,甚而是分布在村落的遊戲體驗景觀物件。

而在遊戲活動設計過程中,他們與村落孩子密切互動,「孩子就是使用者,他們會告訴我們遊戲好不好玩,讓我們知道可能尺寸或設計不對,所以是我們與孩子共創,彼此是夥伴關係。」林建叡強調。孩子們甚至有機會一起接待外地遊客,變成小導覽員或小店員。

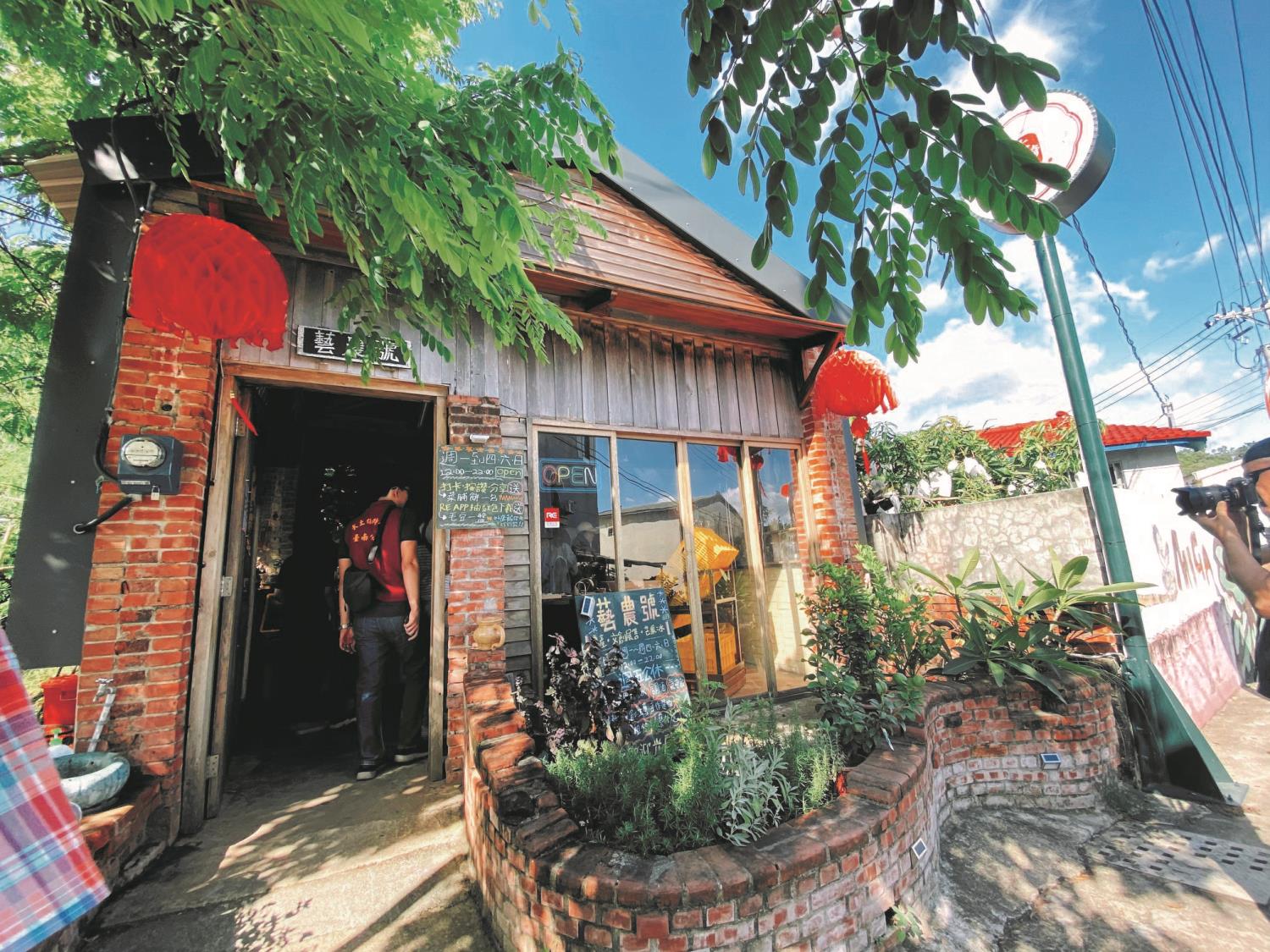

在「產業行銷」面向,主要由藝農號擔當,線上線下並行。藝農號原是一幢老碾米廠,十年前由南藝大建築所的學長姐改造經營,爾後再次閒置了幾年,直到2018年底,藝農團隊花了整整一年的時間,將其營造為多功能據點。它讓二十多家在地農家、工藝家的商品,有地方可以曝光銷售,展售手作、果乾、農產品、冰品飲品等百餘種,成為一個兼具休憩、行銷及遊客取得資訊的地標。

「勞動部『投資』我們的社會影響力」

2017年淡水南奔的羅婉慈與高雄北漂的林建叡,因緣際會,在不同的背景動機與脈絡下,攜手留鄉創業,2021年還沒結束,藝農團隊就一口氣拿了4項榮譽,包括台灣社會企業創新創業學會「TiC100社會創新實踐家」的「社會永續獎」、「建築園冶獎」,還通過了「優質農村體驗品質評鑑」。而羅婉慈與林建叡更獲選為關鍵評論網「2021未來大人物—20位35歲以下你一定要知道的年輕人」。

年輕創業夫妻,本錢不雄厚,如何能做這麼多事,帶來這麼大的改變?事實上,自2019年起,在大崎社區長輩的鼓勵下,他們就申請到勞動部的多元就業開發方案,2021年則轉申請培力就業計畫,讓他們得以有6名夥伴的人事挹注。「勞動部是我們的投資者,投資我們的社會影響力。」林建叡這樣詮釋。他說,有這些專案作為財務後盾,降低了創業者的風險。他也分享經驗:「如果你有可行的商業模式雛形,去申請這個計畫會很加分。」

提到創業心得,他認為,地方創業需要有想像力,但想像需要能落實,過程中會遇到許多課題,如果只是當做難題,一定會覺得苦澀難耐,「你要把難題視為實現想像的重要途徑,讓問題意識帶著你前進。而自利也要利他,達到利害關係人多方的受惠,營造可健康永續的運營模式。」

藝農團隊的價值主張就包括親子休閒、聚落宜居、青年培力、孩童陪伴、物產行銷,創造了多元的社會價值。現在,協會整個營運藍圖越來越完整清晰,商業模式也一步步被證明可行。從夫妻兩人到今天的多人團隊,林建叡坦言,他現階段的功課是管理團隊的修練,這一門功課過關,團隊就能更有凝聚力,一起走得更長遠。

台灣城鄉藝農實踐協會-臉書專頁:藝農號

想像力要在前面,而不是想著解決問題,並且在實踐進程中,同時思考「在地價值」與「經濟效益」結合的可能模式。

~林建叡,台灣城鄉藝農實踐協會 執行長

藝術在社區這個尺度中,是起身而行且連續、動態的實踐,不只停留在從旁觀看的詮釋,期許能在現實處境中創造真實改變,與理想生活的樣子稍微貼近一點。

~羅婉慈,台灣城鄉藝農實踐協會 內容長

▲台灣城鄉藝農實踐協會-商業模式

▲台灣城鄉藝農實踐協會把大崎村打造成孩子們的遊戲小島,圖為男孩最愛的「飛越投石器」。

▲由老碾米廠改造而成的「藝農號」,已成為大崎村的地標。(圖片提供:台灣城鄉藝農實踐協會)

多元培力就業計畫案例故事

撰文:何索隆

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」