院長媽媽:謝謝妳對我們的照顧,謝謝妳在我們做錯的時候不指責我們,而是用心的跟我們講解要如何改進,謝謝妳對我們的愛與用心,……未來我們也將跟隨您的腳步,將這份無私的愛傳遞給其他地方的人。 辰慧 佩岑敬上

信中的書院,指的是位於屏東縣高樹鄉的慈惠善導書院;小朋友口中的院長媽媽,則是創辦人陳文靜。

24年來從書院「畢業」的孩子,第一代孩子最大已38歲,最小27歲;有讀到博士、碩士,有的還出國就業,有的是職業軍人及社福工作者。不論遠近,他們有空就會回來看看陪伴他們長大的這個「家」,抱抱他們的院長媽媽,或者當志工。

這些孩子,小時都來自經濟困難、弱勢、單親、隔代教養、低收入、高風險、邊緣戶的家庭。正因如此,書院除了用愛陪伴,做課業輔導及補救教學外,更教給他們「手心不向上」的骨氣和品德。

全年無休的照顧 品格教育優先

陳文靜是個走過家暴、獨力扶養兩個孩子的單親媽媽。關鍵轉折點是兒子因年少叛逆而入獄,某次她去探望兒子時,兒子對她攤開寫滿密密麻麻數字的手掌,要她抄起來。那些都是電話號碼,獄友們希望她代為傳話,請家人來探監。但她打過的電話,盡是冷漠回應。陳文靜震驚之餘,深刻體會到這些被放棄的孩子,內心有多麼渴望愛與支持。每每午夜夢迴,她經常含淚驚醒,要救孩子、照顧孩子們的想法,在心中慢慢成形。

「我不要孩子挨餓、我不要孩子被送走、我不要去監獄看孩子!」陳文靜立下心願。

1997年她成立善導書院,此後24年她全年無休地投入弱勢兒少的照顧教育。因為她要給孩子們的,不只是週一到週五的課輔班,而是真正能陪伴教育的家,所以假日和寒暑假,書院大門隨時為孩子們敞開。過去高峰期最多照顧到68個孩子;近年受少子化影響,每天在院內受照顧的孩子有40位,院外就讀孩子也有23位。

雖說教育是翻身最有效的方法,但陳文靜知道,這裡大部分孩子家庭環境不允許他們升到大學,那要如何脫貧?「要讓他身上技能多一點,韌性強一點,要有骨氣;」她最重視品格教育,最特別的是,要每一個孩子都學習烹飪烘焙、灑掃洗衣,甚至木工水電等生活自理能力;還要到菜園學習基礎農事。她相信,透過與植物互動、與自然共生,就是最好的環境教育。

不只幫孩子 連孩子的家也要救

陳文靜看到,孩子的困境是環環相扣的,唯有讓失能的家庭恢復功能,才是治本之道。因此,善導書院服務範圍越來越大,包括家庭的支持服務、技能培訓、老人送餐及關懷服務、再擴大到社區產業經濟的發展等,最終目的則是「培育弱勢不再弱勢、不世襲」。

其中,技職教育是一大重點,對象包括農二代或三代、返鄉青年、在地婦女等。協會馬不停蹄辦理多種職業訓練,幾乎天天開課,課程內容則從農業技術、農產加工、烘焙廚藝、藍染手作到電腦應用。還教他們寫履歷、面試,因為唯有幫助這些職場弱勢者培養一技之長,才有機會自力脫貧,「改變家庭經濟與環境,進而影響小孩,是我的重點。」陳文靜強調。

近10年來,已經有7人拿到街頭藝人證照,可以擺攤販售手作;7張國家領隊執照;無數丙級廚師執照,甚至有2位才16歲就考取烘培丙級證照;另有一位社區媽媽考上中西餐兩張乙級證照。也有不少學員成為種子師資,帶著更多人學習和就業。

成立社會企業 自籌財務來源

很難想像,24年來,陳文靜散盡家財,但從不主動募款,只接受理念相同的人捐助,以及來自孩子個人戶守護天使的扶助金。這是她以身作則教孩子「手心不向上」的堅持,她說:「有時沒有規劃的捐助,反而會造成更大的傷害,」因為陳文靜看到太多寧願領補助也不肯工作的父母,以「我窮就有錢」(指保持貧戶身分就能領到各方救濟補助)的心態活著,這間接也會影響孩子們的心態,埋下扭曲的價值觀,造成弱勢世襲及社會龐大負擔。

基於這個理念,著眼於未來20年,陳文靜於是在2016年成立「幸福食間」社會企業,致力成為書院未來的主要經費來源。幸福食間共租下4.3甲鳯梨田,打造了8座溫室和2座網室,也聘請專業師資跟農改場協助,提供農民最好的改良技術。這片農田也是40位孩子的食育場所,和126位老人家送餐服務的餐食來源。

幸福食間扮演多重角色,包括連結外部資源、宣導友善耕種,從事二級農產品加工及三級品牌行銷的工作,促進在地產業升級。目前幸福食間已經研發出十多種自有品牌農產品,例如鳯梨酥、鳯梨果乾、鳳梨醬油、鳳梨豆腐乳等。它也是在地小農的銷售平台,還給貧農較好的收購價格,目前支撐了22個小農家庭,還幫助小農發行訂閱制的「安心蔬果」蔬菜箱。

此外,幸福食間也創造了就業,除了農二代,還包括協會裡的16名員工能留鄉工作;其中12位就是由勞動部的培力就業計畫所支持。此外,協會一年還另外提供臨時人力 1萬6千個小時以上,都能為在地居民創造收入。幸福食間現在收支接近自給自足,還在高雄至真路開了一家實體店及義賣區。而整體所得盈餘100%都投入書院。

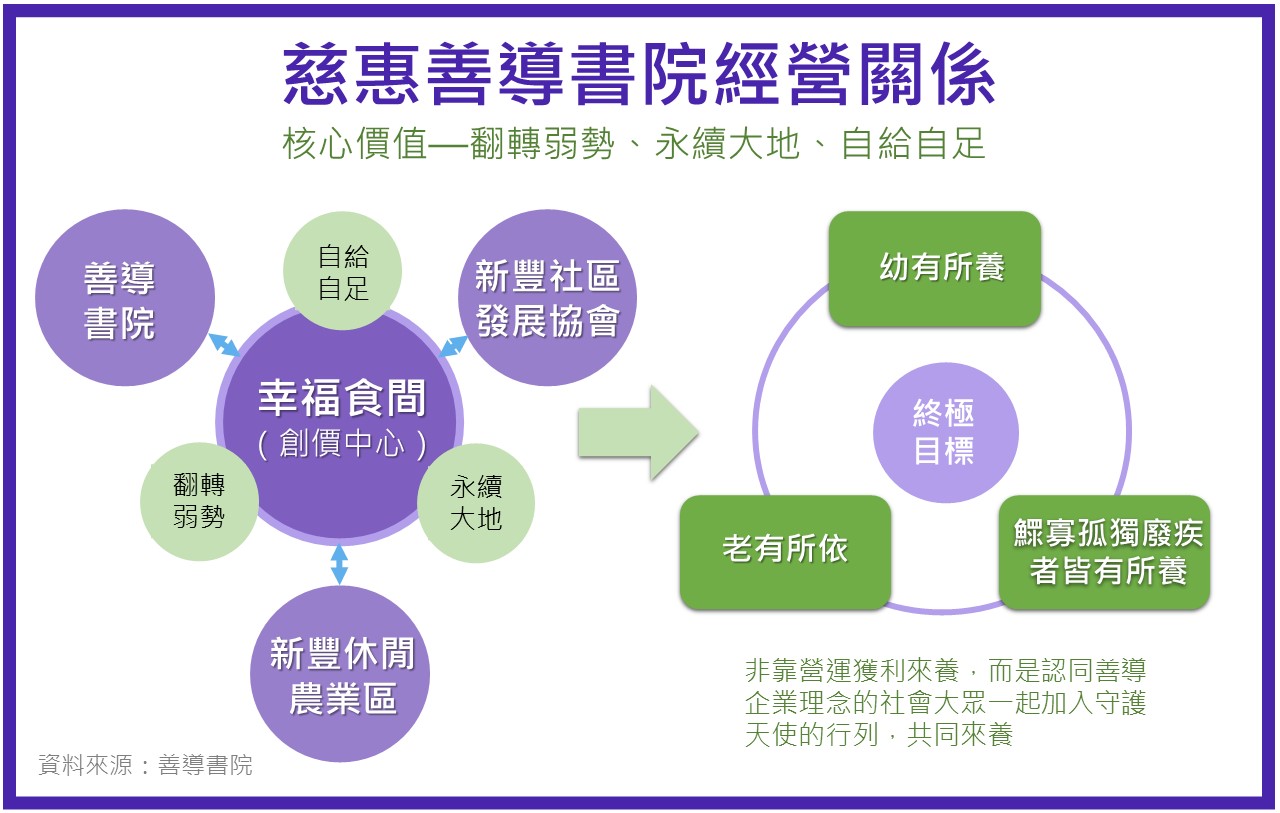

由於陳文靜身兼高樹鄉新豐休閒農業區觀光發展協會理事長,和新豐社區發展協會總幹事,她把這些在地資源整合起來,整體規劃。由幸福食間扮演企劃管理和整合行銷的火車頭,善導書院負責人才培訓和產業升級,新豐休閒觀光協會執行推廣地方農業商品及休閒服務,社區發展協會則負責執行社區人力整合及軟硬體建置,而由高樹鄉農會來做為推動在地產業發展的顧問。彼此分工合作,發揮1+1>2的力量。

為青年留鄉畫藍圖:建構完整產業鏈

當年陳文靜誤入歧途的兒子,如今已成家立業,還讀到碩士,成為書院其他孩子的最佳榜樣。許多孩子大學讀社工系,或立志從事相關服務。一個17歲的孩子,家庭環境惡劣,但他拿到了全縣模範生。「善導書院的孩子出社會後不會變壞,也不會再走歪路。有禮貌、韌性強,在職場總是受到重用和認同,這是我們最驕傲的事。」

總是穿著善導書院紫色制服的陳文靜,至今仍是全年無休。她還有更大的夢想:建置休閒療癒場域、加工廠、餐廳及接待家庭一條龍式的服務,從初級做到六級產業。希望建構完整及良好的工作環境,從農業、加工業、餐飲業、服務業、飯店業、觀光業以及偏鄉教育產業,讓孩子關心家鄉、認識土地並在地就業,真正達到代代相傳青年留鄉的夢想目標。

慈惠善導書院官網:https://www.sundoor99.org/

我相信所有責難的考驗都將化為邁向康莊的基石,引領我們迎向「讓弱勢不再弱勢的」的彩虹,締造土地、孩子、家長、弱農、書院、守護天使、更生人,7贏的新猷。。

~陳文靜,慈惠善導書院文化教育研究協會 理事長

▲慈惠善導書院文化教育研究協會-商業模式

▲善導書院讓孩子們參與播種、種菜、照料,培養勞動習慣和基本農務技能。

▲帶孩子參與農務,目的是建立他們「手心不向上」的價值觀,圖為2021年鳯梨田收成景況。

▲幸福食間的「鳳梨磚」,孩子也參與製作,目的是建立他們自食其力的自尊和自信。

▲陳文靜的兒子帶著他自己的兒子在院區進行防疫消毒工作。(圖片提供:慈惠善導書院文化教育研究協會)

培力就業計畫案例故事

撰文:何索隆

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」