美國思想家愛默生(Ralph Waldo Emerson)說過一句話:「每一面牆都是一扇門(Every wall is a door.)。」消極解讀是生命中的每一道障礙總有方法可以克服,積極意涵則是,總有機會在等著你,即使看起來不像,勇敢打開門才知道。

這句話不僅反映出臺灣原住民教育經濟發展協會(簡稱:臺原會)秘書長馬燕萍兩度創業,有如坐雲霄飛車的歷程,也讓她從中深深體會到,「每個人都值得一次機會。不要害怕抓住機會,更不要吝於給予機會。」

第一次創業 開補習班大成功

1996年,還在念台大哲學系三年級的她和幾名同學集資開辦安親課輔班,從最初只有1樓幾間教室逐步擴大成整棟2層樓、學生數量近200人的規模。她回顧,人生第一次創業,只在大四那年做過關鍵抉擇:拿著父親畢生積蓄20多萬元加盟連鎖美語補習班。「那時沒有多想,只覺得好像可以試試看。」

這個馬燕萍自評為「愚勇」的決定讓她擠進「人生勝利組」:把小時候父親自己手蓋的簡陋小屋換成公寓,也有能力買車代步。當時她滿足於實現人生夢想,「真的不覺得創業很辛苦。」直到2009年,創業生涯整個打掉重練。

當時有一位議員親自上門提議合作:撥出一筆預算,請她接手教15名原民學童美語。馬燕萍坦承,金融海嘯加上少子化效應,補習班招生日益費力,所以一聽到有人出錢、出學生請她上課,還可以幫助原民小孩,想都沒想就同意一週後開課。

出人意料的是,原民美語班才一期就夭折。主要是這些原民學童都來自弱勢家庭,父母教育程度相對較低、工作和收入較不穩定,連帶影響兒女上學、補習跟著有一搭沒一搭。

另一方面,馬燕萍看到原民學童學到一點點英文就很有成就感的表情,內心深受衝擊,心想如果可以幫他們的父母找到工作,教育就不會中斷,當然對補習班本身也是好事。因此她和2、3名年輕補教老師一起踏上第二段創業之路。

第二次創業 開原民餐廳跌一跤

馬燕萍設想,讓他們最快進入職場的途徑就是善用部落媽媽們現成的廚藝,於是她動員族人四處尋撿漂流木、到山上砍竹子,自己也一邊開發資源,先是聽從台大教授黃榮山老師建議,申設臺灣原住民教育經濟發展協會,然後看到政府的多元就業開發方案,再一次,她只想到「政府幫我付錢請員工」,一股腦就把需求寄出去了。

12月30日,位於汐止五指山腰的原味咖啡坊開幕,衝著媒體報導與跨年倒數商機,當天進帳突破10萬元。馬燕萍原以為這又是一次輕鬆創業,沒想到接下來3個月業績急凍。「後來我才知道,店址上方是軍人公墓,」她自嘲,「每年只有一個月人氣爆棚。」

馬燕萍得想辦法另闢財源。她接受勞動部建議在新北市政府辦公大樓地下室再開一間原味坊。這一次,她嚐到另一種創業苦滋味。「我做了這一行才知道,一般人對原民產業不信任。他們帶著觀望眼神站在門外,猶豫著要不要冒險。」

馬燕萍說,投入原民產業前6年一再體會到不被信任的挫敗感,但她只求讓全盛時期聘僱高達16名員工的餐廳活下去,沒空多想,為此還過了3年往返台北、花蓮跑夜市的生活。她說自己是在這幾年把以前創業沒吃過的苦一次補好、補滿,更在一次關鍵會面中想通兩件事:一定要主動學做體驗經濟、一定要有年輕人參與。

轉型搞文創辦活動 展現創新創意

2015年,她看到烘焙風氣漸盛,鳳梨酥又是受歡迎的國民點心,於是請餐廳廚娘試作原民特色鳳梨酥:帶有祖靈庇佑意味的菱形、在餡料中加入一顆被喻為「山林黑珍珠」的馬告,然後帶著它到處跑攤。她的創意在花博被原民立委高金素梅看見了。幾天後她接到立委助理來電,提供她可以舖貨的餐廳資料。

從那一次起,馬燕萍體會到創意的重要,而這必須找年輕人參與,「原民經濟才更接地氣」。她以「原食原藝創藝市集發展計畫」申請勞動部培力計畫。除了原民特色餐飲,更放手讓年輕人設計突顯部落元素的行銷手法、企劃套裝產品,並添加樂舞表演、工藝體驗等項目。其中也邀集部落族人參與,從上游食材到下游產銷全都一條鞭執行完畢,也讓族人共同賺取合理利潤。

她舉例,2019年臺原會參與頂級車商保時捷(Porsche)的山林攝影講座活動,在腦力激盪過程中討論出,維護金字塔客層的客戶關係不能單靠外燴加攝影,重要的是提供「滿載而歸」的收穫感。因此他們把重頭戲放在分享山林智慧與原生植物知識。這層延伸思考讓他們隔年順利繼續有機會與其他商業品牌合作。

馬燕萍認為,培力計畫與臺原會最大貢獻更在於「不放棄每一個原民新生的機會」。她舉例,協會曾收進8名成員,除了一名有高中學歷,其餘國中都沒畢業。有個24歲花蓮女生曾是眾人眼中不念書的孩子,只能在加油站賺時薪。她渴望穩定的正職,所以一知道有培力就報名參加。她認真學功夫,2019年2月培力結束後無縫轉任當地麻糬名店,也在業界闖出名號。

馬燕萍說,如今協會留下7名培力時期的人力,大家都想盡辦法凝聚生存共識,不只找企業客戶合作、爭取政府標案、做伴手禮,也跨業策略聯盟。她自評,雖然不能說成功,但也努力讓員工能領到月薪3.5萬到4萬元。

引介資源 彼此串聯 讓年輕人去闖

根據原住民族委員會2021年3月發布的<原住民族就業狀況調查報告>指出,原住民族就業者每人每月主要工作平均收入為30,999 元;對比中華民國統計資訊網之同期資料,全國受僱員工每人每月總薪資平均為49,025元,兩者相差近6成!

有鑑於原民的社經弱勢,各方資源長期慣用輔導、補助的保護手法,如今如何避免原民產業「長不大」,反倒是更該關注的課題。臺原會除了聚焦中、高齡族群就業,也培育年輕世代透過自我認同,尋找跨領域的產業商機,彰顯夥伴養成的重要性,正是產業自力成長的關鍵。

當今台灣社會對原民的認知已逐步改觀,但是整體而言原民求學、求職仍面臨相對較多障礙。臺原會幾度逆境轉型的經驗便說明,從原民個人到企業,不僅要打破單打獨鬥的格局、彼此串聯,更要積極槓桿外部主動提供的資源,才能發揮加乘力量,提升自己的能耐並深化特色產業的精緻程度,滿足外部市場的需求。

臺原會FB:臺灣原住民教育經濟發展協會

資源給得多,不一定是好事,但想通「與年輕人一同努力」這件事,讓我們有機會從谷底爬上來。

~馬燕萍,臺灣原住民教育經濟發展協會 秘書長

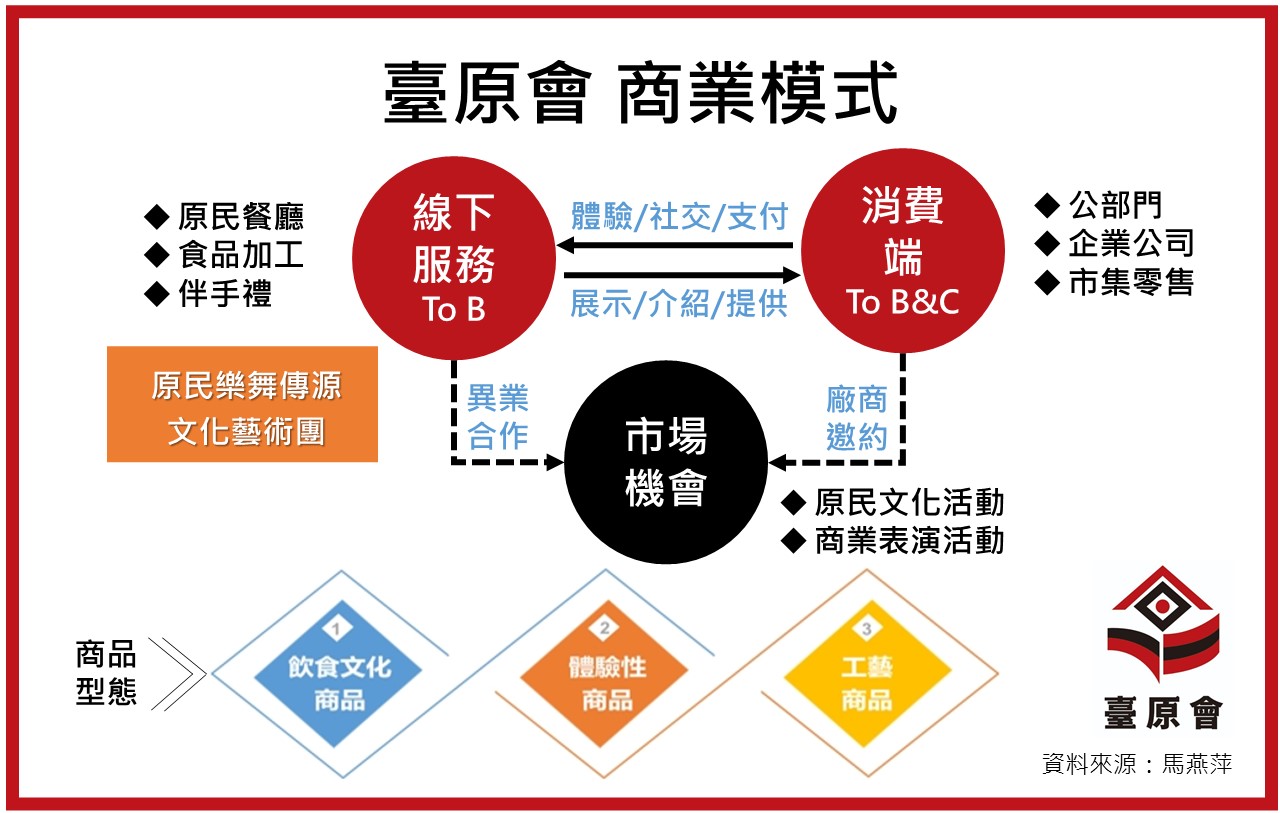

▲台灣原住民教育經濟發展協會-商業模式

▲加入原民元素的馬告鳳梨酥推廣出去,啟發臺原會放手讓年輕人去試去闖。

▲原味咖啡坊邀請許多都會年輕夥伴一起分享都會生活點滴,共同討論如何在都會讓原民文化被看見。

▲臺原會邀集部落族人參與活動設計或行銷執行,讓年輕人互相連結並找回自信。(圖片提供:臺灣原住民教育經濟發展協會)

多元培力就業計畫案例故事

撰文:周玉文

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」