提到台灣東北角的「猴硐」,你首先想到什麼?許多人第一個認知是現在的「貓村」,但其實,早在清末時期,此地少有人煙,山中猴群出沒,故得名「猴洞庄」;日治時期因本地盛產煤礦,礦坑不喜有水,1920年始改名「猴硐」。

確實,猴硐曾是台灣最大、品質最佳的煤礦產區,全盛時期時,煤炭產量高達全台灣的一半,礦工人數高達1,500人。然而,隨著1990年礦業停產,如今猴硐人口不到千人,而當時礦工的生活日常,則有如沙灘上的城堡,逐漸消失在歷史的波濤之中。

4位老礦工自掏腰包 保留礦工文化

4位熱愛煤礦歷史文化的在地老礦工:周朝南、何炳榮、柯茂琳、陳慶祥,不甘心自己奉獻了最輝煌青春的黑金礦工歲月,即將泯滅。在沒有任何外力援助下,由周朝南帶頭,共號召了十多位本地老礦工,他們掏出自己每月3,500元的老人年金,決定一起向瑞三鑛業公司租下荒廢已久、瑞三本礦旁的充電室與更衣室,在2019年3月12日成立「猴硐礦工文史館」。周朝南說:「猴硐不能被貓吃掉,礦工的故事要一直說下去啊!」

當時荒煙蔓草、幾已成廢墟的瑞三本礦辦事處,在周朝南以及老礦工們近5個月時間的努力改造下,終於2019年8月10日「猴硐礦工文史館」正式開幕。猴硐礦工文史協會理事長林正福表示,「當時一度最多有15到16位礦工自願來當志工,我也曾是礦工,所以一開始是來這當志工,但是文史館不是人民團體、不好運作,後來才成立猴硐礦工文史協會。」

林正福坦承,自己是因為老大哥周朝南的號召,才決定當猴硐礦工文史協會的理事長。「大家都是一起脫褲子(編按:礦坑內溫度往往超過40°C,礦工作業時,往往連褲子都沒穿)過的兄弟,這樣的革命情感,當然要互相幫忙。」所以,大家紛紛尋找自己家中是否還留有過去的挖礦工具、服裝、資料、老照片等等,將其捐出來,好讓展出物品能夠豐富些。

周朝南一家三代都是礦工,14歲就進礦坑,做了32年礦工,也擔任過監工、救護隊、礦坑安全主管。他特別有心,早年每當公司大掃除或有礦業公司結束時,他就會專程跑去山谷或河邊的垃圾堆中,找回自己的簽到卡等文件留做紀念,到最後只要與礦工有關的物件,都帶回家整理收藏。加上當兵時,一個同梯送給他一台陽春的傻瓜相機,他用這台相機記錄了許多礦坑內的照片。這些蒐藏和照片,後來都成了猴硐礦工文史館的珍貴展覽品。

林正福表示,這個過程都是靠大家無條件幫忙,完全沒有錢賺。甚至許多人還不只是當志工,有時候還要自己掏腰包捐錢、捐物資。「我們都七、八十歲了,說真的,能說、能做多久也沒多少日子。這邊也不是賺錢的地方,只是想要讓更多人知道,曾經有一群礦工,用他們的血汗跟生命,幫助台灣經濟起飛。」林正福語氣一轉,感慨地說:「而且這邊也是用租的,租約一到期,能不能再繼續也不知道,只希望喚醒政府的重視。」

導覽黑金歲月 一年參訪破萬人

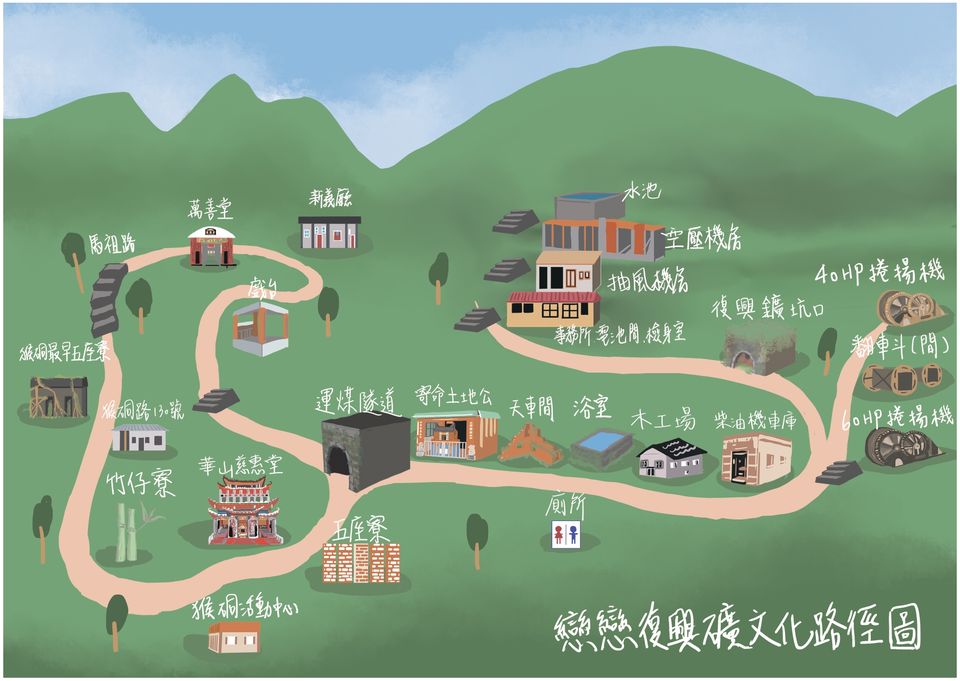

協會最常辦的是「礦工生活記憶漫遊」導覽,每個月平均會有十幾團報名,主要是介紹礦工的生活起居,包括走訪猴硐各處的礦業遺跡,像是選煤廠、運煤橋、電工廠、鐵工廠、醫護室、工寮等等。你別看這裡地方不大,整個導覽時間大約要花上2到2.5個小時,最後會回到礦工文史館享用免費的素食便當。

還有「礦工一日生活體驗」活動,讓遊客穿上礦工服、戴上礦工帽、頭燈等配備,坐上運煤車,進入一小段礦坑,動手模擬挖礦,相當特別。在文化館二樓的半戶外空間,還有礦工兄弟們大家自力打造的「天空模擬坑道」。

但這些活動,目前都是不收費的。「兄弟們都覺得,民眾願意來這邊了解礦工的生活、聽聽礦工的心聲就很好,也怕一旦收錢,會影響民眾前來的意願,所以堅持要免費導覽,不向民眾收錢。」

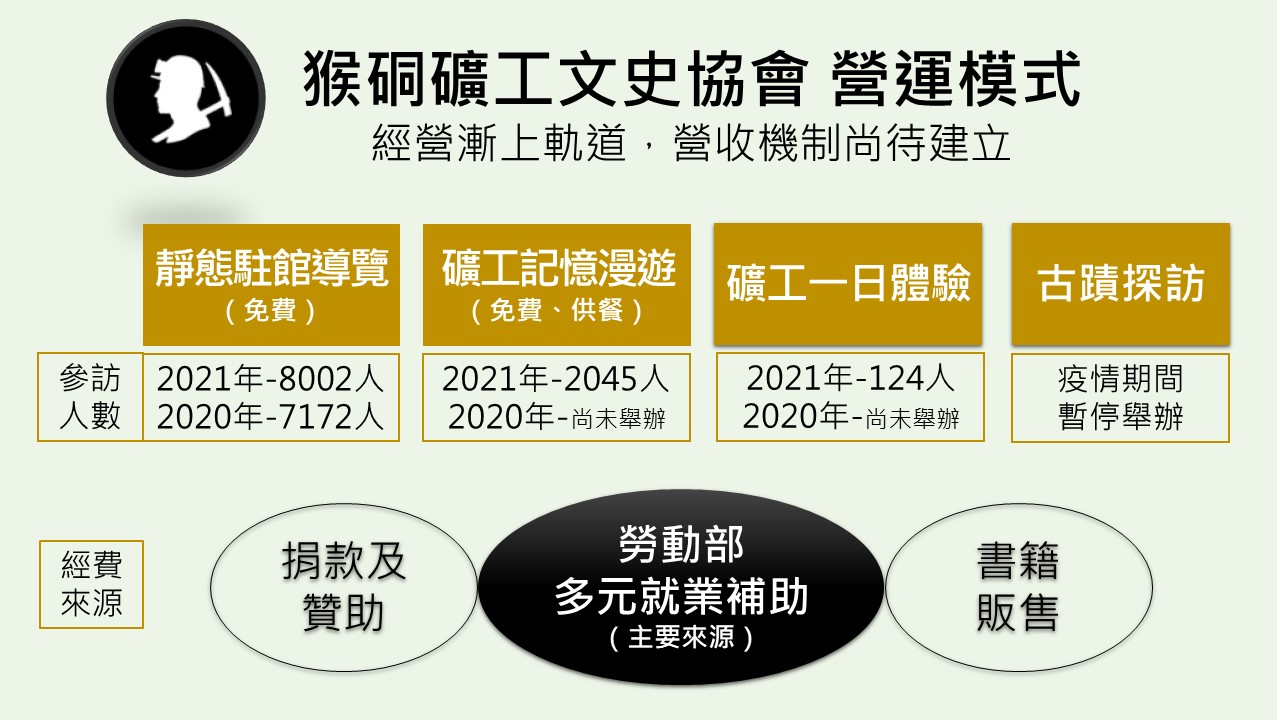

林正福透露,「目前文史館其實可以說是沒有收入,主要靠的是勞動部的補助,還有就是志工以及部分參訪團體、遊客的捐助。」他補充說,還好在勞動部的幫忙下,不僅負擔了文史協會主要的水電支出,也因為有多元就業方案,2021年開始進用4名專職導覽加上1名經理,在去年疫情期間,讓生活上有所需要的礦工們得以安然度過;到了2022年專職導覽的名額更擴大到5位。

礦工文史協會專案管理人溫曉瑩說,2020年開始,文史協會試辦駐點導覽,到了2021年,因為有了多元人力的幫忙,專職導覽再加上志工後,讓導覽解說的人力調度上較為充裕,因此即使有疫情的影響,但是來到礦工文史館參訪的人數卻不減反增,正式突破萬人水準,讓猴硐地區在地礦工文化得以保存及宣傳,成效相當顯著。

營運條件趨完備 邁向自力經營之路

林正福指出,雖然目前都是免費導覽,但因為協會這兩年前後出了兩本書《礦工歲月一甲子》、《黑暗的世界―猴硐礦工回憶錄》,所以也會配合活動到其他地方擺市集來賣書,也有遊客來這邊後,主動詢問是否可以捐款。再加上有勞動部的補助,所以目前協會還能順利運作下去。「另外還要特別謝謝慈濟的贊助。因為導覽後的素食便當,是慈濟的師姐以推廣素食的名義來贊助,也減輕協會很多的負擔。」

猴硐礦工文史館還是一個很年輕的機構,雖然目前沒有建立商業模式,但其實條件已俱足。尤其,他們是台灣唯一提供礦坑體驗活動的單位,保留堪稱完整的礦工文化、豐富的展示文物,還有第一手的退休礦工擔任導覽員;更難得的是,有一群向心力極強的團隊和志工夥伴。

目前雖然還在免費推廣階段,但預期未來知名度逐漸累積,加上若能結合更廣大的在地特色產業,建立更完整的旅遊生態圈,應該就能嘗試踏出商業運作的第一步,邁向自力經營之路。如此,不僅能帶動地方觀光產業,也能創造更多在地就業的機會。

猴硐礦工文史協會臉書專頁

我們只是想要讓更多人知道,曾經有一群礦工,用他們血汗跟生命,幫助台灣經濟起飛。

~林正福,猴硐礦工文史協會理事長

▲商業模式

▲4位創辦人 左起:柯茂林、周朝南、何炳榮、陳慶祥。

▲興奮參加「礦工一日生活體驗」活動的遊客。

▲復興礦是猴硐礦業場域最完整、遺址最多的礦場,協會開始推出文化路徑體驗行程。(圖片提供:猴硐礦工文史協會)

多元就業計畫案例故事

撰文:羅桑

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」