7年前,高雄的自助餐店老闆莊朱玉女辭世,告別式上人龍蜿蜒,全是受惠餐友到場拜別。原因無他,10元愛心餐一賣50年,連賠幾棟家產也不曾停止。這股「傻子精神」也傳唱到了台中市外埔區。

康家社會福利慈善基金會坐落在靜謐的偏鄉,1996年創辦人陳焜耀受到感召,發願照顧孤苦無依的長者。同樣熱血的妻子大力支持,於是夫妻倆結束工廠,興建照護機構,取名為康禎護理之家。7年後,他們「多走一步,照顧長者家人」,成立康禎慈善基金會,巡迴社區關懷居民。

然而現實是,對非專業的陳焜耀夫妻來說,經營照護機構之餘,還要開展基金會業務,在人力、資源都有限的前提下,蠟燭兩頭燒,反而兩邊都做不好,再三思考後便轉讓照護機構,2015年起全心經營基金會,並改名為康家,「意思是come home(回家),」執行長廖念慈解釋,「我們相信,做社區和居家服務,就要有社區凝聚力。所以取名希望有家庭、圓滿的感覺。」

康家基金會第一步從社區老人與其家庭做起,再來是沒有飯吃的兒童與身心障礙族群。由於陳焜耀夫妻的善行已是大甲鐵砧山下的美談,康家號召志工最多曾超過80多位。至今,康家全職和兼職的員工共65人,服務1,500多名個案,分屬居家長照、支持性家庭照顧、社區老人、失智、身障日照、身障職評、支持性就業、食物銀行與特殊學生等對象。

協助身心障礙朋友就業 重返社會

目前受照顧的身障族群約400名,是最大一塊,也最吃力,因為包括了智障、情障、學障、肢障、認知或人格障礙等。老師要先訪視家庭,了解個案背景,之後才能量身設計不同的協助方式。有的個案還有家庭功能不健全等狀況,就得投入更多心力。

除了生活重建,廖念慈指出,職業重建更是康家的關鍵使命,裡頭包括職業評量、支持性就業、個別化的職前訓練等環節。因此也在后里區啟明學校,成立身障者的日間小型作業所,當作特教畢業生未來銜接庇護工場、友善職場就業的「中途之家」。具體來說,康家接到每一名個案,都會先花1-3個月觀察並制訂個別的發展計畫,而且會刻意設計讓個案嘗試不同領域。

廖念慈回憶,曾有一名老農懇求康家協助27歲的中度自閉症兒子,離開全天候的教養院,因為他不忍見兒子「被約束在床上」。自閉症青年被送到基金會那一天,雙眼完全不和他人接觸、幾乎沒有表達能力,只會吐口水,相當於斬斷與外界的聯繫。

花了4年時間,康家的照護團隊終於讓個案破繭而出,從願意和別人的眼神接觸,到學習發音、接受指派掃地之類的任務,到後來甚至主動當起小組長。她補充,之後再花2個月訓練,他在同學陪伴下,已經可以自行搭車去后里的小作所學做代工品。「現在他有能力自己賺一客牛排的薪水,還可以幫父親下田耕作。」

「我對他印象這麼深刻,也是因為他的父親很愛他,雖然年紀很大,但是每一次開家長會議或是辦活動,他一定到,」廖念慈認為,「可能是因為兒子感受到濃濃父愛,所以那些創傷沒有在他心裡留下強烈陰影。」

藉用年輕人的力量 活絡社群

誠然,照護工作者是光榮的職業,以「人」為重的責任感,讓他們必須挺起肩膀,直球對決生老病死的強烈無力感。廖念慈不諱言,她也曾向創辦人提議,設定關鍵績效指標(KPI)獎勵達標的團隊,「老闆二話不說就答應。他有這樣的肚量,我們都看在眼裡,願意追隨。」

不僅如此,這股內部凝聚力還漫出牆外,創造廖念慈口中「美麗的附加價值」:青年返鄉。好比藉由勞動部多元就業開發方案招聘到的專案管理人黃彥慈。這位大甲的女兒原是旅居日本多年的商業菁英,COVID-19疫情爆發那一年返鄉探親,之後便因封鎖邊境而留下來。

她和廖念慈是爬山時邂逅的,黃彥慈真切感受到對方的熱情與真心,動了想為家鄉盡心的念頭。「那時其實在考慮要不要回日本,但是我的男友也是做社會企業,鼓勵我留下來試試看。」於是她一掃猶豫,還自掏腰包上課,學習入門知識。

廖念慈受到啟發,設定其參與多元就業開發方案的宗旨是「藉用年輕人的力量活絡社群」,鎖定認同在地發展的多元、跨域背景,除了占比最高的社工,也號召嫻熟行銷、電商操作以及具備提案經驗的人才,外加熱血推廣農作活動的草根青年。

新血加入,廖念慈更有帶領基金會轉型為社企的本錢,她帶年輕人規劃企業家捐地成立的身障友善餐廳與菜園,一方面實驗自給自足,一方面建構電商平台,引進小作所自製的防蚊液、更生人中途之家生產的麵茶、燕麥棒和核桃酥,未來也規劃與在地小農建立農產品販售與經營平台。

廣伸合作觸角 邁向自立經營

任何以服務社區為宗旨的組織,都希望能有效槓桿在地資源,有錢出錢、有力出力,進而創造共榮。以康家基金會的發展軌跡來看,初期還能憑藉創辦人的品格與名聲,號召大量在地志工參與,但曾有勞動部顧問與資深企業前輩點醒廖念慈,一定要廣伸觸角,才可能實現獨立經營的目標。因此,她積極推展產官學合作,邀集啟明學校、更生人中途之家,以及教會等外部組織,共同拓展電商經濟。

所有企業家都想知道,如何吸引熱血、肯做的年輕人為公司服務;作為返鄉青年,黃彥慈分享她的心路歷程,她表示,年輕人回到家鄉,剛開始多半確實是抱著理想與憧憬;但能否撐過來,關鍵則在於,能體認到返鄉打拚是要從解決問題開始,要有在挫折中求進步的心態。因此,企業主可以做的是:展現開放的心胸,授權讓年輕人主導自身擅長的業務,這樣才可能成就「賺錢也賺人情味」的企業。

財團法人臺中市私立康家社會福利慈善基金會-臉書官網

真的要做社區和居家服務,就要有社區凝聚力。康家是取英文come home的諧音,希望聽起來有家庭、圓滿的感覺。

~廖念慈,康家社會福利慈善基金會執行長

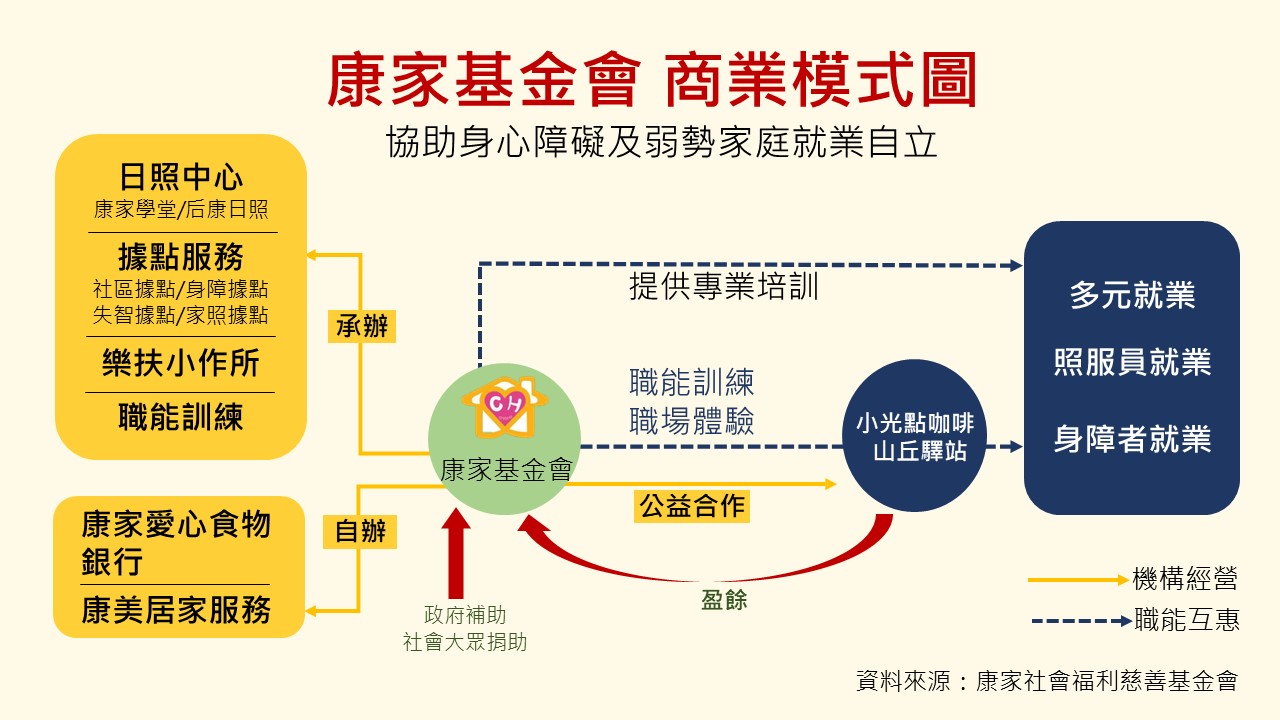

▲商業模式

▲台中康家基金會服務400名身障族群,除了積極開發機會,讓他們藉由表演和社區互動,更重要的目標是提供完善的實習場域,導引他們進入友善職場。

▲台灣中部原本就是花果之鄉,康家基金會協助身障者向退休老農學習農務,並實際下田耕作,期許未來發展出更多元的生活與農作模式。

▲後疫情時代,台中康家基金會的新生活目標就是:號召更多年輕人的力量來活絡社群,幫助身障朋友踏出圓夢第一步。(圖片提供:康家基金會)

多元就業開發方案案例故事

撰文:周玉文

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」