以新鮮現釣的鰹魚為主要餡料,結合月桃葉香氣與米飯的「魚粽」,2021年底在台北華山文創園區舉辦的台東慢食節初登場,便以秒殺之姿收服食客的好奇心。這場快閃嘗鮮的幕後推手是近年來以品牌概念經營綠島的台東縣自然與人文學會(以下簡稱學會)。

「這是文化的味道,不只是食材的美味,」幾乎跟著學會一起成長的秘書鄭淑芬說。儘管台東位處偏遠、綠島更是離岸小島,但並沒有澆熄「以在地人的角度,向遊客介紹我們所認識的綠島」的熱情。

從生態導覽發展出2大綠島特色品牌

成立於2009年的學會,初期以生態導覽為主要營運項目,2011年開始透過4度申請多元就業及培力計畫補助,逐漸發展出極具綠島特色的品牌。不僅如此,熱愛這塊土地的學會成員進一步整合當地40家低碳聯盟店家,並與其中12家共同完成旅行碳標籤,在2018年取得全球首例「旅行碳標籤認證」,為旅遊界樹立標竿。

這一群人全心為永續家園付出,除了以地方創生為核心之外,對於各種可能的未來,投入綠島生態調查近20年的鄭淑芬說:「完全沒有既有的模式、借鏡,甚至沒有設定任何的界線和範圍,而且跑在政策實施之前。」

她更指出,勞動部長期投入資源,讓學會得以不斷創新。好比學會的官網設計以友善新穎為取向,第一眼即可感受到與眾不同。在此可以看到學會的第一支品牌「食在很慢」。很慢取自於閩南語現挽(Hian-ban)諧音,意指新鮮現採的當季食材,是學會申請2011-2013年社會型多元就業計畫期間,輔導綠島媽媽採用當地特產製作魚粽、鰹魚辣椒醬、花生糖等伴手禮。

閩式老宅「綠島厝」是認識綠島的起點

第二個品牌「綠島厝」則是2014-2016年經濟型多元就業計畫期間,為了保留文化景觀投入修建超過60年歷史的閩式老宅,如今已成為遊客認識綠島、低碳深度旅遊的起點。綠島厝的現址更成為當地無人不知的地標。

2016年學會在高屏澎東分署業師陳錫堅的協助下成立第三個品牌「島嶼見學」旅行社,以「旅遊也是一種學習」為核心出發,推展各種生態旅遊套裝行程;此後4年間則是透過多元培力計畫,優化綠島的文化、經濟、生態,「旅行碳標籤認證」即是在這段期間取得。

當時適逢東部海岸風景區管理處正推廣低碳旅遊計畫,鄭淑芬憶及取得認證過程時說:「本來只是想了解人們轉向低碳、減塑行為後,碳排放減少這個數字是怎麼計算出來的,」於是同一年請到財團法人塑膠工業技術發展中心開班授課,以便輔導學會取得碳標籤認證,「不上課還好,上了課才知道好困難。心想怎麼可能做到?」

克服旅遊業抗拒 為碳足跡做出貢獻

旅遊行程與一般產品不同,無法在製造過程中便取得碳足跡的相關統計資料。一趟綠島旅程包含遊客、機車、民宿、餐廳、浮潛業者,甚至廢棄物重量統計等,牽涉的層面廣泛,共同供應商若無法取得共識就無法完成。

其中,最關鍵的數據資料是台東到綠島的客輪碳排放係數,一般業者以涉及商業機密為由,從不曾對外公開商業資料。學會憑藉深耕在地多年,已經與業者建立強大的信任感,一一克服這些困難,終在2018年通過國際檢測龍頭德國萊茵技術監護股份有限公司(TÜV Rheinland)的查核驗證(ISO14067),取得行政院環境保護署核准的4份「旅行碳標籤認證」。

這項創新成就的意義不單只是取得國際認證,而是為全世界的產品碳足跡(Carbon Footprint of a Product,CFP)數據做出貢獻;此外,也為產品類別規則(Product Category Rules,PCR)做出相關界定,也就是說,它打下第一道基礎,為未來申請這項認證的單位省下許多人力和時間。島嶼見學旅行社率先取得旅行碳標籤認證後,國內後續也有1家旅行社跟進取得旅行碳標籤。

與綠島國小攜手挽救生態

學會的下一步是申請綠色旅行標章(Green Travel Seal,GTS),目的在進一步檢視自我營運的永續性與創造綠色實踐的策略,鄭淑芬十分期待地說:「如果順利取得,將是花東第一家獲得此一認證的業者。」

不過,學會前進的腳步並未因此放慢,鄭淑芬憂心:「學會創立之際,每年超過36萬人次的大量旅客湧入綠島。我們認為,若想挽救岌岌可危的生態就必須要從教育著手。」於是學會和綠島國小合作,最初是透過體驗活動推廣食農教育,也教會小朋友種花生、製作豆腐、柴魚乾等,間接讓他們領會早期先民的生活方式。

綠島國小校長趙光華表示:「6年來和學會合作,深化綠島的在地底蘊。」許多學童參與學會規劃的海洋資源保育課程後明顯改變,好比帶著不擅陸上運動的孩子往海裡跑,讓他們在水下找到自信;同時也讓他們了解,眼前的一切不是理所當然的存在,而是靠很多人的努力才能保存下來;更深遠的影響在於,當下一代成為綠島未來的主人時能做出更有遠見的決策。

自推動以來,培訓綠島國小師生22人、孩子的書屋16人取得國際潛水證照,未來將可投入海洋保育的工作。

趙光華進一步指出,綠島國小的師資培訓也受到學會大量協助,甚至和學會進用再轉入一般職場的員工,也持續建立合作關係,算是學會另類的觸角延伸。

「把人才留在熟悉的故鄉」是綠島成功關鍵

在台東土生土長,後來移居綠島、成為綠島新住民的鄭淑芬說:「把人才留在熟悉的故鄉。當培訓結束後,多數學員在綠島從事遊憩相關行業,甚至近2 / 3還能自行創業。」因此她推展會內事務的使命感油然而生。

她認為,10年來勞動部扮演加速器的角色,快速提升綠島的勞動力,就以初期的多元就業開發方案社會型計畫為例,學會將生態資源維護及文化傳承當作主要目標,培訓進用人員導覽解說、潛水專長、環境教育等相關技能,並協助他們取得國際核可及國家考試證照,分別有國際潛水證照22人、戶外急救證照1人、初級救護技術員證照1人、導遊領隊10人、環境教育人員3人、丙級葷食證照1人。2015年開始,則依進用人員所學專業能力,陸續輔導進入常態職場就業。2015年開始,則依進用人員所學專業能力,陸續輔導進入常態職場就業。

10年有成。綠島的環境保育藉著這一群熱血在地人齊心努力,如今已成為成功的典範。未來學會更打算拓展相關經驗,讓台灣成為海洋永續的幸福國度。

臺東縣自然與人文學會(島嶼見學)-臉書網站

促進綠島的永續發展一直是本學會的目標。我們期望藉由促進在地居民就業能力的轉型,讓傳統與現代知識得以融合,達到島嶼永續發展的目標。

~徐明正,臺東縣自然與人文學會理事長

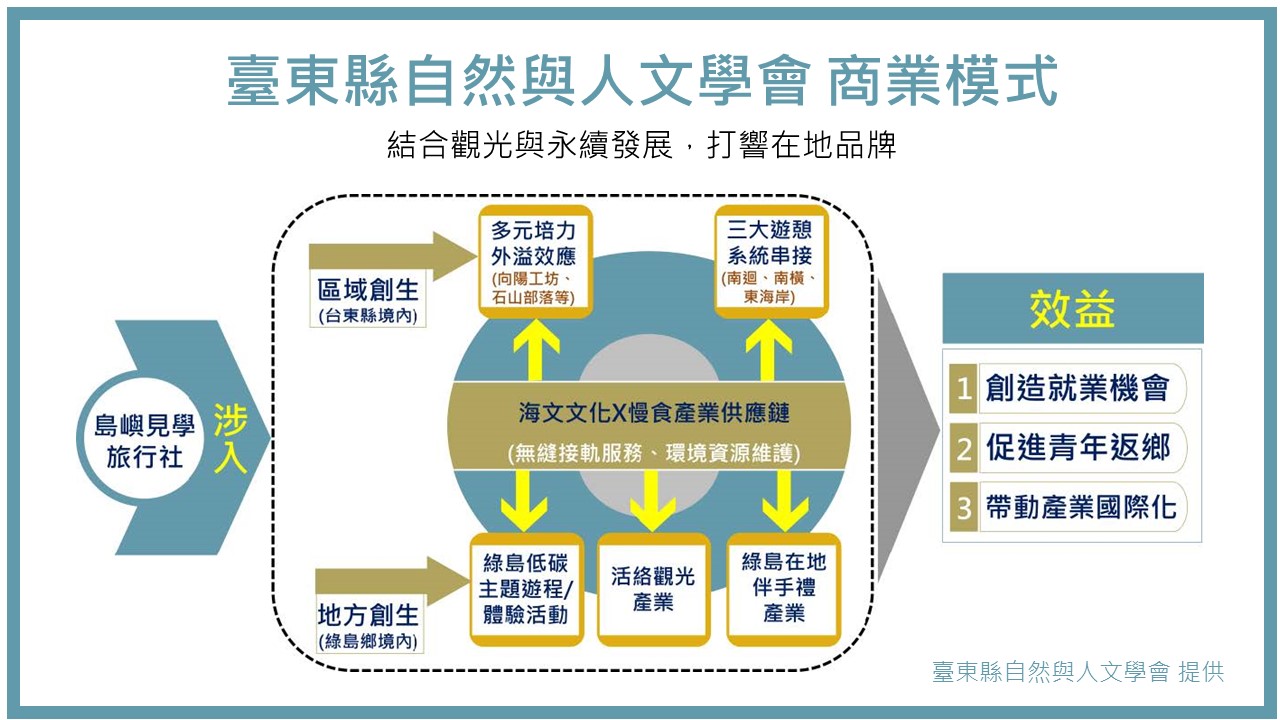

▲商業模式

▲「島嶼見學」旅行社以「旅遊也是一種學習」為核心出發,推展各種生態旅遊套裝行程。

▲綠島的傳統捕魚方式「鰹竿釣法」,只用一根釣竿就能捕到成群的鰹魚。(圖片提供:臺東縣自然與人文學會)

多元培力計畫案例故事

撰文:夏綠蒂

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」