位於宜蘭縣蘇澳最南端的朝陽社區,在日治時期曾經是提煉樟腦的重鎮,許多來自外地的移民來此謀生進而定居,形成台灣少數靠海的客家村。由於村落的出海口浪大,日治時期舊名為「娜娘仔」,光復後因名稱太過日式,加上可從海平面看到冉冉升起的日出,遂改名為「朝陽」。這個原本約有500多人的小村落,到了30年前,因人口嚴重外移,社區僅剩不到300人,其中逾3成都是老人家。

朝陽社區發展協會創辦人、同時也是朝陽里長的李順義回憶當年說:「有一年媽祖聯誼會的活動突然辦不下去了,因為找不到人來幫忙,社區好像一下子老了許多。」有感於此,李順義發起成立「朝陽社區發展協會」。那時候朝陽社區里民才約200多位,但是加入協會的人就有80多位,李順義也理所當然地成為第一屆理事長。

回憶協會草創初期,李順義說,一開始創立協會的時候,遇到最大的困難就是雖然是一群志同道合、希望社區可以共同發展的幹部,但是大家書都讀得不多,幾乎都是國小畢業,而且不會用電腦、更別提要用打字的方式申請計畫。」

「最後只好土法煉鋼,大家先口頭上將把計畫雛形討論了一遍,之後就開始在報紙將一個字、一個字慢慢剪下來,最後再拼湊黏貼起來,變成一本計畫書才送出去了。」李順義不禁搖頭笑道。「剛開始真的什麼都不懂,不懂就到處問人家,看看政府哪些部門正在進行什麼計畫、或是哪些方式可以幫到地方。」

老里長爭取漁港興建 帶動地方經濟

「因為協會的關係,人是聚集起來了,但要將地方重新繁榮、熱鬧起來,卻還不夠,需要有一些亮點。」朝陽社區發展協會專經陳紀宇表示,「那時候政府政策是不再新建漁港,但老里長很努力爭取蓋朝陽漁港。」

終於朝陽漁港在1997年落成、2002年正式啟用,它也是全台灣230處漁港中,最後一個興建完成的漁港。「我們社區大小都很珍惜這個漁港,也是因為有它,才有現在每次漁船回港的「搶魚」傳統,餐廳也才有新鮮海產,來帶動地方經濟。」

老里長李順義回憶說:「早期大南澳地區,一直沒有什麼工商業。要生活的話,就是靠海吃海、靠山吃山!我們客家人就是刻苦耐勞。」「早期沒有漁港的時候,說實在話,真的是有一點辛苦、有一點心酸,因為要用竹筏(後來改成膠筏)來搶灘,竹筏很重抬不動,撞到石頭又會破掉,但牙一咬,為了生活還是要抬。」

認養國家步道 注入生態活力

說來幸運,就在漁港完工落成後的隔年,2003年羅東林管處完成了6條國家步道。經過幾番爭取,全長2.2公里、步行時間約90分鐘的「朝陽國家步道」,最後由朝陽社區發展協會認養。陳紀宇指出,步道做好後,有很多民眾開始來爬山,社區的生態導覽也就是從那個時候開始。

有漁港、有登山步道,就這樣,朝陽社區成了可以遊山玩水的好去處,不只遊客漸漸變多,返鄉青年也多了起來,地方也就慢慢恢復活力。

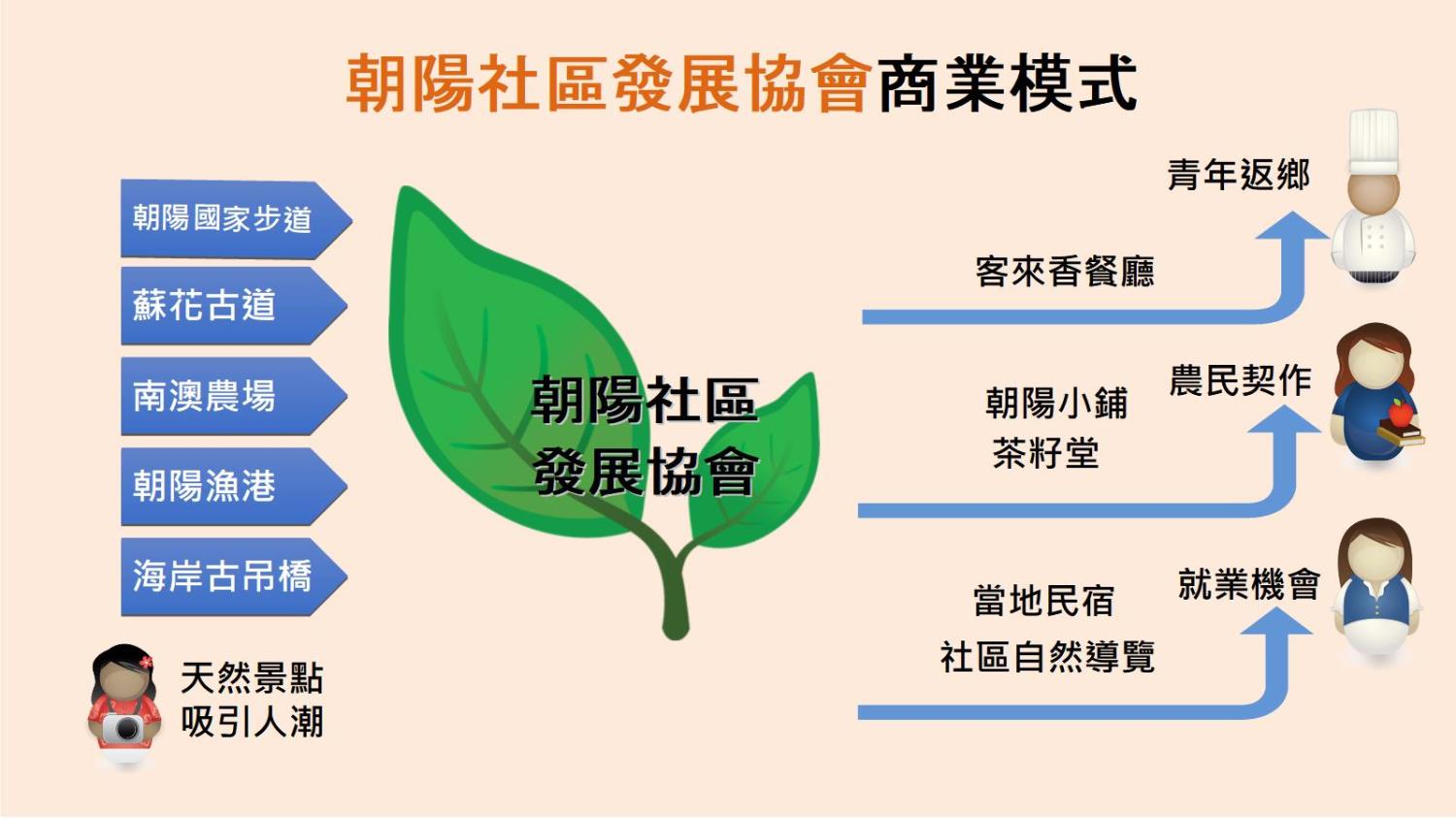

陳紀宇表示,目前朝陽社區發展協會底下設有「客來香」餐廳、港區販賣部「朝陽小鋪」以及社區民宿等。其中「客來香」餐廳是協會主要的經濟來源,主打「新鮮就是好吃」,雖然沒有亮麗花俏的裝潢,但是每日剛從漁港下貨的現流魚,無論是炸海鰻、現炒河豚皮還是白帶魚米粉湯,都令人十分驚豔,吃過就難忘。

培訓導覽志工 提供深度旅遊服務

還有社區自然導覽,是由社區志工介紹社區內朝陽漁港、朝陽國家步道、蘇花古道.大南澳越嶺段、羅大春紀念碑、南澳農場、海岸古吊橋等特色景點,還提供自行車出租,蘇花古道.大南澳越嶺段接駁等服務。

在生態導覽部分,早期有請專業的老師來規劃並教導大家,後來就一代一代傳承教學延續下來,目前的生態導覽員都是社區志工兼著做。

此外,協會在2004年就設立了長青食堂關懷據點,到目前每天約有20位地方長者會在這裡用餐。長者所用餐點是由「客來香」餐廳提供,同時餐廳也有對外營業,因此不僅提供了約7、8個就業機會,也是協會目前主要的收入來源,不僅結餘回饋社區老人福利之用,更是吸引年輕人返鄉就業的一大誘因。

「現有回到朝陽的返鄉青年約8、9位,其中有5位是原本就在這裡出生的在地人,其餘的,有些是嫁到這邊、或是飄洋過海的外籍配偶。」陳紀宇透露,其實這裡會返鄉的青年大多是家庭因素,年邁的父母或者阿公阿嬤需要照顧,才會回到家鄉開始找工作。像現在「客來香」餐廳的主廚就是一位返鄉青年,因為可以就近照顧他的父親。

經營在地特色農產 創造社區生產力

為了積極發展在地農業,2019年初,朝陽社區協會把通往漁港必經之處、海巡署對面的一處涼亭,改建成「朝陽小舖」,用來專門販售:朝陽有機米—秈稻十號、朝陽咖啡,14位契作小農使用友善農法耕種的當季蔬果,像是玉米、地瓜、花生等,還有里長夫人手做紅柚果醬。值得一提的是,小舖裡還展售著里民用廢棄漁網製作而成的各式手工藝品。

販售當地農產品為主的「朝陽小舖」,目前處於損益兩平的狀態,提供了2個工作機會;地方農產管理以及社區服務也各提供2個工作機會,再加上餐廳、社區長者服務、民宿管理等,朝陽社區協會目前提供當地居民及返鄉青年約15到20個工作機會。其中以餐廳提供的就業人數最多,約是6到8人左右,除了主廚是返鄉青年,還有2位外籍配偶。

這裡為何會種咖啡?陳紀宇解釋,其實早在日據時代,朝陽就曾種過咖啡,後來才改種稻米。近幾年咖啡愈來愈風行,老人家才想起過去也曾種過咖啡,沒想到試種、試喝之後,味道令人驚艷,現在已種有3000多棵,還計畫繼續增加耕種面積。

從蘇花公路轉進娜娘路,再到朝陽路,「娜娘路牌樓旁種的就是咖啡樹,再進來些就是整片稻田。」陳紀宇表示,裡頭種的就是有機「秈十米」,米粒飽滿、口感Q彈。「由於社區人口老化,農民年紀普遍都70多歲了,還好稻米都是機械化耕作,不然一個農民平均種十幾甲地,體力上還真吃不消。」

除了咖啡、稻米之外,2016年,朝陽社區還跟品牌「茶籽堂」契作5甲地、共3,000株苦茶樹。陳紀宇透露,「跟茶籽堂合作,不只是種植苦茶樹而已,這段期間,包括行銷、照片拍攝、形象建立等,都給了社區很大的協助幫忙,真的要特別感謝他們,教了我們很多不一樣的東西。」

陳紀宇表示,這邊人口100個有30多個是老人家。以前社區導覽員也有60幾歲的,現在都7、80歲了。感謝有勞動部的支持,近幾年隨著知名度提升,從生態旅遊到社區文化傳承都吸引不少民眾造訪朝陽,但未來如何持續吸引年輕人返鄉和人才培訓,則是當務之急。

「早期大南澳地區,一直沒有什麼工商業。要生活的話,就是靠海吃海、!靠山吃山!我們客家人就是刻苦耐勞。」

~李順義,朝陽社區發展協會創辦人

不只契作 茶籽堂翻轉了朝陽社區

2015年,茶籽堂創辦人趙文豪為了尋找苦茶原料,行經朝陽社區,自此展開長期緊密的合作。剛開始由茶籽堂提供免費苗木、栽培管理,裁種5年才得在2021年第一次採收苦茶籽,並以高於行情的價格保證收購。

更有價值的是,茶籽堂這幾年深度參與了朝陽社區活化工作。他們找來顧問公司展開一連串計畫,包括打造社區農產品品牌、包裝設計,甚至幫忙改造餐廳、公園和朝陽小舖。趙文豪還廣邀業師到社區發展協會授課、找同事教村民商品攝影及陳列技巧。趙文豪更認知到,要吸引年輕人移入,必須從教育著手,因此規劃國小土地教育,另一方面也推展年輕人移居計畫,才有近幾年的轉變成果。

▲朝陽小舖販售有機米「秈稻十號」、朝陽咖啡,以及14位契作小農使用友善農法耕種的當季蔬果,此外還有里民用廢棄漁網製作而成的各式手工藝品。(圖片提供: 朝陽社區發展協會)

國內案例故事

撰文:陳紀宇

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」