「原住民返鄉創業有一個很特別的難處就是,從平地回到部落時,家鄉的人其實當妳是外人,所以有時候妳說的話她們很難接受,我乾脆反過來讓員工自己制定遊戲規則、凝聚共識。這樣大家就會徹底遵守。」

「熊肯作織布的家」負責人謝淑惠回顧創業歷程,最大的感觸是身分認同問題。「我一開始就用都市職場的經營手法管理工作坊,要求落實作業流程、績效評比等,但是沒有拿捏好分寸,結果搞得一團亂。」

謝淑惠形容當年員工所用的字眼是「生性自由」,但實際上這是許多返鄉創業族群面臨的兩難:假期返鄉就像來客,彼此相處愉快;說到落地創業,如果不是全職投入,而是像謝淑惠週間在台中經營自動控制工廠本業,週末才回南投部落打理副業,反倒會引發掠奪資源牟利的猜疑。

花一年時間讓員工學織布、建立自信

員工的不信任反映在工作態度上就是唱反調、不配合,草創時期,謝淑惠為了搞定人事,一再開會讓員工自訂規範與章程,例如確立專業職與行政職、細項業務分工、個人績效目標等。一旦取得「自己訂的規則自己遵守」共識,全體便照章行事,沿用至今。

工作坊確立人力資源管理辦法後,下一步就是訓練員工織布技巧。這又是另一門學問。謝淑惠回憶,新進員工本來就還在學織布、車縫、打版等技巧,但是門市已經開張,遊客上門不免挑剔品質、技法,「有些員工很玻璃心,當下就直接跟我說不想做了。」

部落徵才原本就已不易,豈能為了小小打擊而投降。謝淑惠想了又想,決定打掉重練,從建立員工的自信開始。「我花了一整年精神喊話,不賣包,讓她們專心學織布。一年後,我們才又開始接單。而且從那時起,我們就只做高度客製化的產品,全力滿足顧客的需求。」

2016年熊肯作成立之初,就向勞動部申請多元就業計畫人力,到員工安頓身心、業務上軌道,光是學費就繳了3年。不過,謝淑惠認為這段經歷很寶貴,因為勞動部顧問在他們調整與磨合的過程中,提供許多人力資源方面的建議,才讓他們得以漸漸上軌,穩定成長,2名元老級員工留用至今;其餘4名來自單親家庭等的就業弱勢員工,也很珍惜這份工作。

專攻量少價高的客製化市場

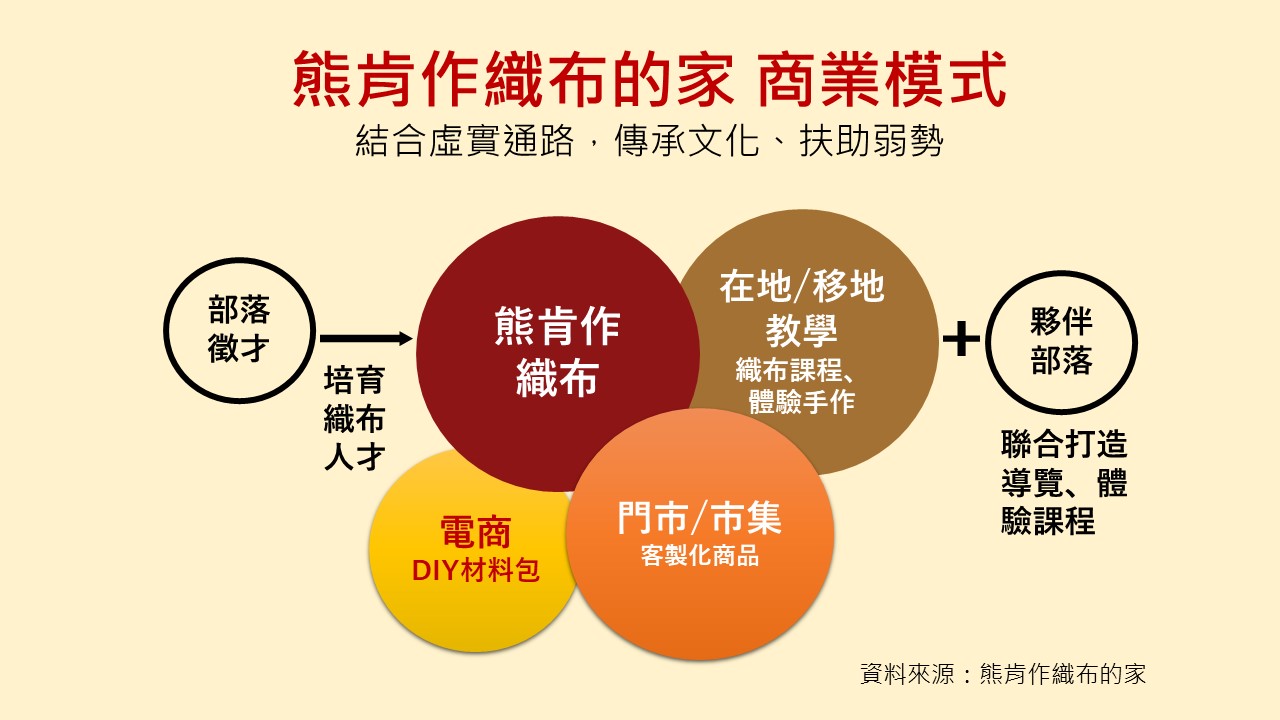

內部安定之後,謝淑惠更能專注於帶領同仁建構多元商業模式。具體來說,所有產品與服務都是圍繞著「發揚織布技術」展開。

在產品部分,熊肯作最重要的任務是培養人才,所以延請部落耆老張玉英徒弟謝秀鳳教授織布;車縫由工作坊員工互相教授;謝淑惠負責圖紋設計。無論是成人或學童,只要有心學習都可以參加。

但是說到販售的產品,無論是工作坊開設的門市,或各地擺攤陳列的產品,都不做傳統的織布產品,而是走量少價高的客製化路線。像有獨鍾新造型抱枕的客戶就會指定主題,請工作坊設計、織製。「就像今年是虎年,虎頭造型的抱枕還滿熱銷的。」

2020年Covid-19疫情爆發後,門市與擺攤業績雙雙急凍,熊肯作也和多數零售商一樣轉向電商平台,但是主力產品已經不再是包款,而是順應「宅經濟」開發出顧客手作織布所需的材料包,除了基本的布料、鈕扣與織線,還附上低階到高階的圖紋技法。

織布教學 結合部落導覽與農作體驗

就服務部分,業務觸角就更廣泛了,其中又以在地教學和移地教學為主。在地教學指的是在工作坊內部開辦織布、DIY和製作材料包的課程,教學對象多半是抱著體驗期待的外來遊客,因此機器設備、技法解說與實作都偏向容易上手。

然而,如果遊客遠道來到南投部落只是體驗織布,通常連進門的意願都不高。所以謝淑惠就聽取建議,串聯其他兩個部落合辦一日行程,其中一個部落負責導覽,另一個就安排農作體驗。

農作體驗外加射箭活動 吸客力強大

以農作體驗為例,南投埔里的特產是梅子,最受歡迎的課程就是採梅、製作脆梅或是三酸(梅子、洛神和楊梅),而且為了提高參與度,還加入競賽元素,活動結束後評比頒獎。此外,客串性質的射箭體驗也是賣點之一。

結果證明,吸客效果強大。謝淑惠粗估,若是團進團出的形式,基本門檻是40人起跳;至少安排觀摩、DIY與導覽體驗,收費新台幣300元;若想體驗當地紅豆飯,再加200元。疫情之前,每個月接客3、4團,最高紀錄是6團。

移地教學通常是企業邀約,而且貢獻營收高達8成,主要客戶如南投縣仁愛鄉的惠蓀實驗林場,以及這幾年很夯的露營區。謝淑惠感慨,疫情之前,熊肯作織布的家曾與科技大廠華碩洽談合作案,也曾與英國設計師談妥並推動合作案,上路一段時間後因種種原因而被迫停擺。

經營者莫忘初衷 員工則應正向思考

所幸她擁有一批認真踏實的員工,好比現任專案經理人雖然才30多歲卻很能幹,應對進退、接待導覽都可以獨立完成全套流程。就此而言,她反省,經營者會忘記,零經驗的新手需要時間建立自信,因此提供扎實的訓練之餘,強健員工的心理素質,也是經營者的必修學分之一。

至於員工本身的工作態度,謝淑惠的觀察是,玻璃心不必然與年紀有關,更與對自己的認知與期許有關,發洩負面情緒往往只是反映他的挫折感,從旁輔導他們,將批評指教視為砥礪自己前進的動力,更想成顧客對公司產品尚有期待,就能轉化為成長的養分,一天比一天進步。

此外,2016年,她受到擔任中原部落社區發展協會理事長的姊夫鼓勵,把擔憂織布文化斷層的心情,轉化為創會的行動。但是年近半百才創業,心中不免忐忑,她很慶幸背後還有扮演育成角色的社團法人台灣城鄉風貌人文發展協會提供強力支援。她提醒創業者,槓桿前人經驗有助於少走冤枉路,更能專心解決業務需求。

台灣城鄉風貌人文發展協會Facebook官網 (熊肯作織布的家)

回到初衷,讓部落的同胞有工作做、讓我們的部落孩童學會織布,也讓我們的重要文化可以傳承下去。

~謝淑惠,熊肯作織布的家會長

▲商業模式

▲露營是近年來熱門的家庭活動,光是新竹、南投就超過300處。熊肯作織布的家將這些據點當成移地教學的現成教室,貢獻營收高達80%。

▲在地教學是以傳承傳統文化織布為宗旨,也期盼偕同學童一起探尋製線奧妙,並學會製作生活用品、家飾品或服飾。

▲熊肯作織布的家員工正在指導課堂學員打苧麻葉,然後剝皮取得纖維,再經過數道繁複程序才能抽離出織布的線材。(圖片提供:熊肯作織布的家)