鐵路縱貫線來到最後一站——屏東枋寮,沿途高聳、茂盛的熱帶植物,彷彿到此,台灣的氣候才有明顯的分野,這個位於海岸山脈與台灣海峽之間的小鄉鎮,憑藉山海交界所滋養的沃土,以生產南台灣最甜美的作物和最新鮮的海鮮聞名。

余光中<車過枋寮>一詩中,描述當地的甘蔗、西瓜、香蕉等作物;然而,近年來隨著產業轉型,物產也經過不同階段的變化,漁業已成為另一個發展重點。踏出枋寮火車站,迎接旅客的「漁菓之鄉」馬賽克裝置藝術,標識著地區的特色;而其中最受矚目的是全世界最早人工培育龍膽石斑幼苗的枋寮鄉新龍社區發展協會(以下簡稱協會),因此被譽為「龍膽石斑的故鄉」。

一畸畸魚塭中,水車打出的白色水花,領著我們來到位於小漁村信仰中心廣澤宮旁的協會。「接手協會後,可以說是從零開始」執行長林春來提及協會的改變,投入社區工作長達12年,擔任8年理事長、4年執行長,「一開始什麼都不會,甚至連電腦都不會用,再加上早期社區觀念封閉,想觀摩其他社區的做法,但因彼此之間的競爭關係、擔心經費受到壓縮等因素,而不願意互相交流,很多事都靠自己慢慢摸索。」

2010年,凡那比颱風肆虐台灣中南部,這次的危機卻為協會帶來轉機。林春來回憶,在屏東縣府重建基金及伊甸社會福利基金會協助輔導下,協會開始學習寫計畫書申請補助,接著在2015-2018年農村再生計畫的培訓下,4年間提出4項計畫,一步一腳印的結合外部資源,為社區營造打下基礎,進而獲得全國金牌農村競賽區域優等,及全國卓越社區選拔優等的榮譽。

養殖漁業再升級 廢棄魚麟變保養品

發揮漁村的在地特色,新龍社區以養殖漁業為主要產業,養殖面積約224公頃,8成以上土地以一級產業(養殖)為主,以高經濟魚類如龍膽石斑、青斑、紅魚、午仔魚等種類居多,因此衍生魚鱗、内臟等廢棄物。

2016年以產學合作方式,將在地養殖漁業的廢棄魚麟,以生物技術提煉出膠原蛋白,研發美容保養品,因此提升附加價值。而加速社區產業化的推進,則是近3年勞動部多元就業方案經濟型計畫人力的挹注。「若沒有勞動部的多元就業方案,協會很難以經營的模式運作」林春來加重語氣說,將協會提升至產業化的運作,獲利之後,才能夠吸引人才回到社區。

忙於奔波會務的林春來,皮膚曬得黝黑,膚色比起一般人要深好幾個色階。他認為,協會產業必須升級,甚至打造品牌,但行銷通路是罩門,儘管網路世界無遠弗界,可是消費者不認識這個品牌,也就不敢下單購買龍膽石斑真空包及魚鱗相關保養品,因此,電商或者大賣場的銷售通路,只會墊高成本,並無助於銷售。

透過食魚教育 打通銷售任督二脈

但這些挫折累積了寶貴的經驗,近年協會改從產品溯源、產銷履歷著手,建立食魚教育,取信於消費者,企圖建立口碑行銷。「透過食魚教育,帶消費者走進產地,才能打通銷售的任督二脈。」林春來肯定的說。

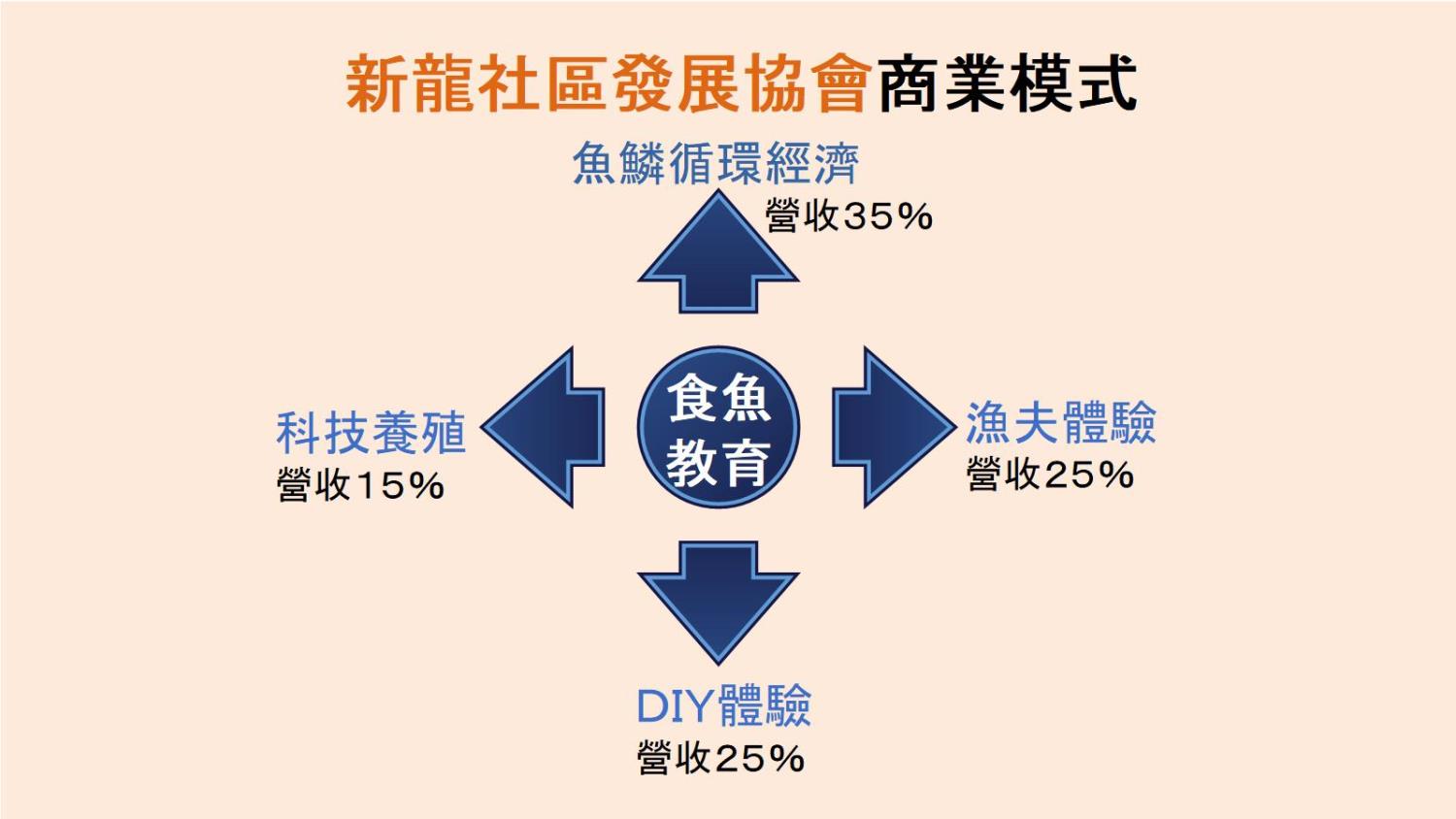

於是協會以「食魚教育」為核心,發展獲利的營運模式,除了前述魚鱗「循環經濟」為目前占協會最大宗收入外,透過「科技養殖」導入消費者對養殖業用藥的正確觀念,了解漁民如何利用手機監測魚池水質、溫度、PH值(酸鹼值),進一步了解產品為何要溯源、產銷履歷對食安的重要性;以及讓消費者走進社區的清漁池「漁夫生活體驗」、「午仔魚一夜干DIY體驗」,創造漁村多元化商機。

近3年來,協會開始有了盈餘,在現址不到100公尺距離處,購置了新據點。一直暫借社區活動中心辦公的協會,終於擁有獨立的辦公場所,未來120坪的空間,除了是辦公室、販售點,也是長照據點,能兼顧社區長者生活起居。

附近原雜草叢生的紅樹林公園,12年來也在協會奔走下,爭取水保局每年約40萬元的經費補助後,雇工購料、環境綠美化,漸成社區居民的活動休閒場域。

在各方努力下,近年造訪枋寮的觀光客有明顯的成長。協會也和在地業者共同推廣社區旅遊,像是串連不受疫情影響的觀光列車「藍皮解憂號」、以枋寮為西部起點的浸水營古道,都深受觀光客喜愛,讓他們也都能走進新龍社區,體驗漁村生活。

一路走來,協會從早期的社區總體營造到產業升級,近期的發展重點則是協助青年創業。現年41歲的陳右穎,曾獲第4屆百大青農獎,則是案例之一。早期家中以養殖九孔維生,近10年改養石斑魚,也是漁二代的他,2015年因看到協會的產銷失衡、人口老化情況嚴重,毅然決然進入協會擔任志工,2018年協助社區產業升級,進而推廣食魚教育,開始帶領家政班的婦女們研發風味餐,5年下來,他也看到協會明顯的變化。

「剛回來時,由於生活圈的不同,常因意見不同而產生隔閡;這幾年漸漸做出口碑和成績之後,竟要求多安排些課程讓她們上。」他笑著說。

青年返鄉開「三魚直賣所」 要當社區青創基地

單槍匹馬返鄉創業的陳右穎同樣也受到協會很多的協助,特別是在人力的支援及經驗的傳承上。返鄉多年後,他不只養魚、參與社區事務,更有計劃的行銷在地枋寮味。

參考日本直賣所模式,經過1年多籌備,他在2021年8月開了一間以「食魚、樂魚、慢魚」為訴求的「三魚直賣所」,集結屏東縣小農、養殖戶、在地產品,打造出融合工業風與漁村風格的銷售平台。雖然經營不到1年,但直賣所仍將每月盈餘扣除成本後1%回饋新龍社區,並雇用社區青年擔任店員,增加社區就業機會。

「為社區和地方做更好的聯絡平台,成為在地觀光的亮點,」陳右穎野心勃勃的說,走進這間位於枋寮車站附近遊客聚集的街角直賣所,可以發現這裡不僅是在地展售農產品、推廣食魚教育的窗口,還是遊客造訪的第一站,扮演著提供旅遊資訊的遊客中心角色。未來,他更計劃和屏東科技大學、屏東大學的青年合作,希望藉由他的示範,吸引更多青年人口回流、推動地方產業發展,讓直賣所成為青年創業的孵育基地。

就如蝴蝶效應一般,新龍社區發展協會藉由社區產業轉型,努力結合外部資源,一步步跨到生技領域的保養品事業,還建立起線上和線下的銷售能力,進而吸引年輕人返鄉,甚至栽培出百大青農,而這股力量,看來將持續擴散,啟動無限的正向循環。

新龍社區發展協會官方網站

新龍社區的逐步建設發展,吸引青年返鄉創業,同時也能照顧家中長輩,讓居民有健康快樂的生活。

~林春來,枋寮新龍社區發展協會執行長

▲商業模式

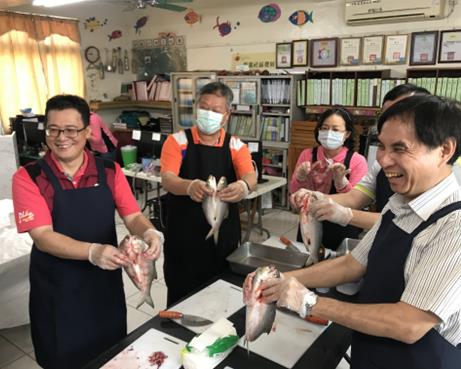

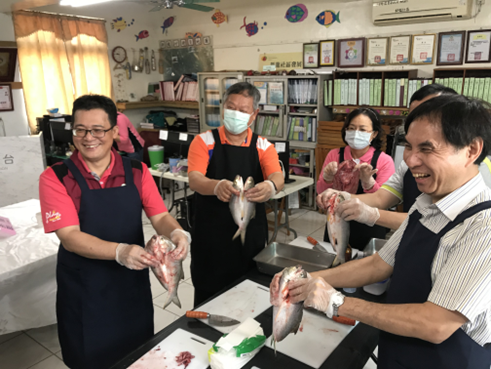

▲新龍社區發展協會以「食魚教育」為核心,籌辦「午仔魚一夜干DIY體驗」,讓民眾親自參與完整的漁事生產、處理、烹調,了解由魚苗培育成長到最後上餐桌的過程,進而培養學習了解食物來源。

▲龍膽石斑餵食體驗,搭配社區導覽解說,讓民眾深入社區漁民的生活,體驗30金龍膽石斑餵魚,了解社區養魚的方式。(圖片提供:新龍社區發展協會)