全球氣候變遷加劇,各地旱象頻現,像2021年春末台灣就遭逢50年來最嚴重乾旱。雨季難料,無法操之在我;倚賴水庫調節供給水資源也有風險,桃園龍潭鄉的應變之道或許值得參考:善用另類生態水庫—埤塘。

埤塘是一種人工蓄水池,主要用來緩解降雨、供水不足的窘境。台灣的埤塘數量以桃園台地最多,但是在石門水庫啟用、圳道完善,加上農作面積縮減的發展下,原始功能逐漸弱化,直到運用生態工法,營造生態埤塘成為開源替代方案的倡議受到重視為止。

其中,桃園市龍潭區高原社區發展協會(以下簡稱高原社區)就是個好例子。

突破農村發展困境 吸引就業回流

2009年,高原社區總幹事黃玉琴與成員一起加入政府推動的「培根計畫」,學著從「農村社區設計師」的角,色突破農村發展停滯的瓶頸。2年後,他們順勢加入進階的「農村再生計畫」,執行4年期振興地方的計畫,目標是勾勒農村未來的藍圖,並吸引就業人口回流。

黃玉琴指出,高原社區的農村再生計畫中,魚菜共生的生態池,奠定日後在地農作經濟化的商業模式。他們接受小人國樂園提供10年無償的下店子埤塘,打造浮島式菜園,復育台灣特有種的龍潭杏菜等約100種原生植物及60種昆蟲。

浮島式菜園的原理是紮綑禾科類植物當浮床,在床上闢出細長的條田,種植瓜果或蔬菜。浮島隨埤塘水漲落而升降,不怕暴漲而淹沒,或無雨而乾枯。水中動物的排泄物與水中有機質,能提供蔬菜養分,蔬菜的根系則為牠們淨化水質,形成互利共生又兼具生態及生產雙重概念的系統。

花4年搶救埤塘 決定發揚艾草文化

高原社區光是抑制睡蓮、搶救埤塘,就花了4年,頭2年陸續邀請台灣大學、中興大學教授指導淨化閒置農地的技術。主要是以前的慣性農法都施放除草劑、農藥,所以得先學習淨化土質、挖採乾淨的土來做。

等到協會成員總算完成硬體設施建置,就是進入落實商業化的階段。「大家上課時討論要種什麼當作社區產業,」黃玉琴回憶,「好幾個學員都提到小時候菜園或茶園的角落一定有種艾草。所以我們就決定複製傳統客家做法。」

說「複製」,實際上是簡化無毒復育的漫長過程。黃玉琴說,他們向荒野保護協會求教,期間還讓宜蘭社區大學自然農法社講師的邱錦和親臨現場指導訣竅,好比魚類偏好鹼性、植物偏好酸性的環境,水質酸鹼值維持在7∼8效率最佳;還有就是魚、菜的數量比例與魚種的適溫條件。

第一步站穩腳跟後,接下來黃玉琴橫向溝通。她說:「種艾草不難,說服我們找來的20名小農才是最困難的部分。每個人都嗆我說『看不到願景』。」確實,至少在一般人心中,艾草是端午節的應景物,因此這些家有閒置土地的小農,寧可種茶或繼續放著,也不想參加可能僅維持1、2年的保證收購實驗。

黃玉琴舉例,竹編達人鍾清峰、徐鍾富兄弟起初沒信心,既沒人教過大面積無毒耕種,也不知道要怎麼賣。就算她如約保證收購,但是頭兩年的摸索期幾乎零收入。鍾清峰屢次表達憂心,她打包票:「你不知道3年艾的價格最好嗎?」讓對方不再質疑,更動員太太、弟媳接管生態池、擔任廚房志工,力挺到底。

「我第一步建立起小農信心,接下來就思考如何才會讓顧客願意使用,而且要用得方便。」她深知,雖說好素材就有好品質,但沒有行銷就推不動好產品。她回頭請益指導技術的邱錦和及興大農業系老師李郁賢等教授,兩者都建議申請勞動部的多元與培力計畫。

年年有結餘 2023轉型社會企業

高原社區請來2名多元計畫進用的員工手作薰香艾草條,因為它契合一般人認知的驅蟲、驅蚊功效,最容易走入家庭;第二大用途是中醫用艾灸疏通經絡、暖宮止痛。一推出就熱賣,因此2名員工捲到手掌、手指長繭。一名小農看不下去,拿家裡廢棄的抽屜櫃研發半自動機器,省力又高效。

以藥草特性出發,協會藉由培力計畫找來的行銷團隊,經過市場測試後,定調薰香、療癒、好食、好美4大路線,包括貼布、按摩霜、麵條和餅乾,以及純露噴霧保養品。製作部分,除了艾草條、麵條和餅乾,其餘都是透過人脈轉介,外包高雄惠宏製藥廠測試並生產,正是因為董事長就住在龍潭。

人脈,堪稱高原社區一路「關關難過關關過」的利器,黃玉琴也坦承,自己打從1998年當上村長以來,就很用心對外打交道,累積資源。「加上我們的產品強調無毒、有機,長官都很樂意當作禮盒送人。」

據她所記,每年扣除50萬元保障收購金額,年底都有結餘,好比2021年即使Covid-19疫情耽誤產銷作業,全年仍有20萬元盈餘。因此幾年前她就向協會同仁喊話,2023年要轉成自負盈虧的社會企業,為此他們積極拓展通路,除了門市展售、電商宅配,也拓展美甲工作坊與農會等通路。

自律自強 奠定合作與信任基礎

高原社區從勞動部的多元就業到培力計畫,一共走了7年,黃玉琴很珍惜這些年間累積的產業知識與經驗,不只是最初寫申請計畫前後修改不下10次,現場簡報也被10多位老師問得滿頭包。但是就是因為有了這些寶貴的提點與培訓,協會成員與小農都能與時俱進。

說到改變,黃玉琴坦承,時間是信任的敵人。她曾經開除過一名小農,因為對方等不及花2年淨土,不聽警告偷偷噴農藥,黃玉琴連抓3次後就中斷合作,因為「我們經不起一次檢驗有問題。」反之,她很感念全程追隨、主動提供想法的小農,「這是團隊創業最讓人安慰之處。」

最後,黃玉琴談到未來轉型社企時,最希望就是讓培力找來的年輕人更自在發揮主動研發、多元行銷的優勢,尤其是跨域結盟或聯名合作;另一方面則是提升目前協助種植、手作艾草產品的4個弱勢團體,包括啟智教養院、康復之家和殘障協會,讓無毒循環經濟不再只限於小眾市場,而是主流的日常。

桃園市龍潭區高原社區發展協會Facebook官網

明年我們要轉型社會企業,現在很積極開發產品、市場和通路。從非營利走向營利,這一步一定要走。

~黃玉琴,桃園市龍潭區高原社區發展協會總幹事

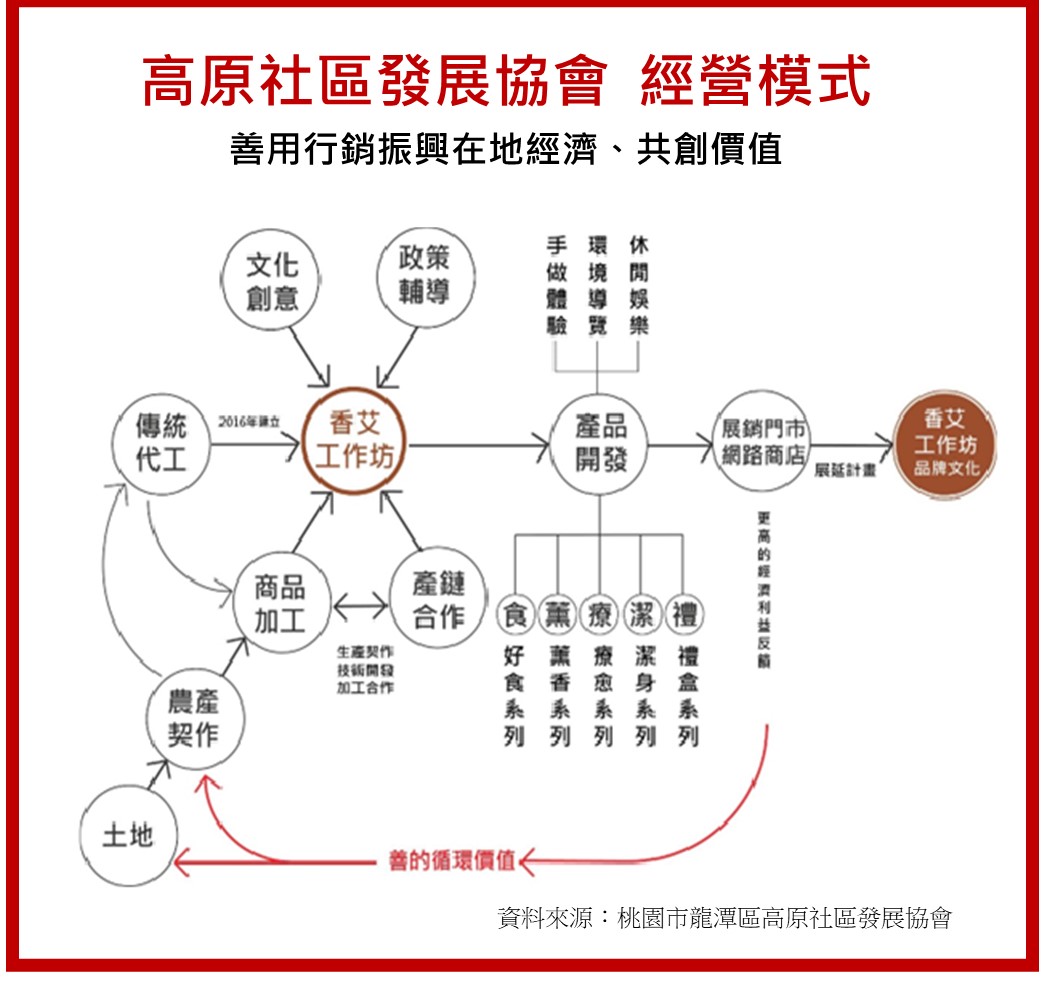

▲商業模式

▲每年端午節前,高原社區都會結合地方設計團隊,免費教授手作以艾草搭配季節花材的祈福掛。

▲2022年高原社區開辦6個梯次手作「端陽祈福掛」體驗課程,受限疫情,每梯只收 16人,結果供不應求。(圖片提供:桃園市龍潭區高原社區發展協會)

多元培力就業計畫案例故事

撰文:周玉文

本著作係採用創用 CC 姓名標示-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權.

姓名標示為「勞動部勞動力發展署」